妖怪に魅せられて

vol.1

怪談を観光にいかす

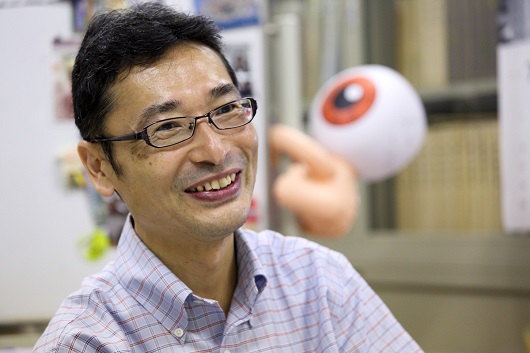

小泉凡、島根県在住

2015.10

©中才知弥

日本の怪談を世界に発信した小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)を曾祖父にもつ小泉凡さん。民俗学の道を歩み、「八雲」が残した怪談や精神を現在に生かそうとしている。

民俗学者・小泉八雲との出会い

私は大学で民俗学の道に進んだのですが、曾祖父の小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)のことを、特に意識したことはありませんでした。日本の怪談を再話した文学者だから、民俗学とは別ものだと勝手に思っていたんですね。作品を読んだことすらありませんでした。

修士課程に在学中、英語の論文を読む課題が出たときに、友人が「こんなのあったよ」とコピーを持ってきてくれました。

それが、アメリカ民俗学会誌に収録された「Lafcadio Hearn, American Folklorist(アメリカの民俗学者、ラフカディオ・ハーン)」という論文でした。先祖について書かれているので辞書を引きながら読んだら、目から鱗が落ちました。「八雲はまだ民俗学という言葉がない時代の、草分け的存在だった」んですね。

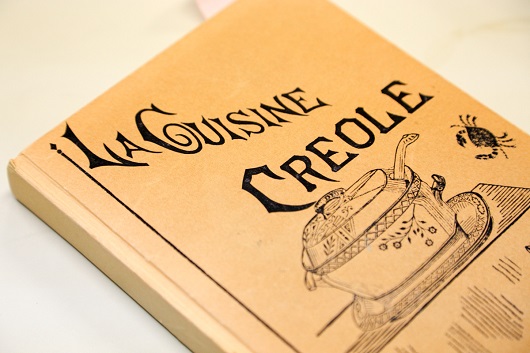

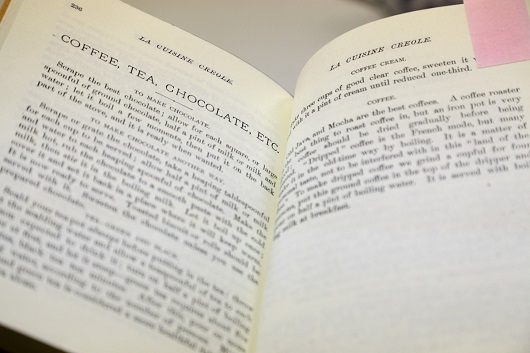

その論文によると、八雲はギリシャで生まれてアイルランドで育ち、アメリカのニューオーリンズでの記者生活を経て来日しましたが、ニューオーリンズにいたときにクレオール文化(フランス、スペイン、アフリカの混淆文化)の記事を書いていました。クレオールのことわざ辞典を編集したり、レシピ集まで出したりしていたんです。八雲は、自分と同じ民俗学徒だったわけです。

今思えば当たり前なのですが、怪談だって民俗学の一つなんですよね。恥ずかしいことに、それまで気が付かなかったんです。

©中才知弥

八雲によるクレオール料理のレシピ集

©中才知弥

怪談には真理がある

©中才知弥

八雲は『怪談』『影』など怪談の本を多く書いています。怪談を通して人間を見つめようとしたんだと思います。「怪談には必ず真理(truth)がある」と言っていました。

僕がその意味が本当にわかったのは、東日本大震災からまだ一ヵ月後の石巻を訪れたときのことです。八雲の愛好会「みちのく八雲会」の方々が被災されたので現地へ行きました。

まだ臭いがたちこめる瓦礫のなかで「あなたが立っているこのすぐ近くで、つい最近、赤ちゃんを抱きしめたままのお母さんの遺体が見つかったんです」と聞かされました。そのときに思い出したのが、八雲が松江の怪談のなかで一番気に入っていたという「飴を買う女」でした。

松江の人なら誰でも知っている話です。

「大雄寺というお寺の近くの飴屋さんに、毎晩、青白い顔の白装束を着た女が、水飴を一厘分だけ買いに来た。それが2日目も続いた。奇妙に思っていたら、3日目に女が飴屋の主人に手招きをした。後をつけて行ってみると、大雄寺の墓地で突然消えた。すると間もなく、赤ちゃんの泣き声がする。墓を開けてみたら、そこに元気な赤ちゃんがいて、その隣に毎晩、水飴を買いに来ていた女の骸があった」。

八雲はこの最後に、「母の愛は死よりも強し」という一行を加えて結びました。

瓦礫のなかで、八雲がなぜ怪談を大事にしてきたのかが、心からわかった気がしました。

反人間中心主義のオープンマインド

©中才知弥

八雲がもう一つ大切にしていたのが、自然と人間との共生です。例えば八雲は虫の作品を13くらい書いています。普通、虫というのは、西洋人にとっては芸術の対象になるものでもないのですが、虫の音を愛する日本人に共感したんですね。

八雲の熊本での講演『極東の将来』では、日本が日清戦争に勝って強くなっていこうという時代にも関わらず、「日本人にとって一番大事なのは、自然と共生することと、シンプルライフを維持することです」と言いました。

神戸にいるときには自然災害と日本人の関わり方に興味を持ち始めて、「地震と国民性」という新聞記事を書いています。「地震や台風、水害など日本は自然災害が多い。その風土が日本人の変化を受け入れる国民性を作っている」という内容でした。

日本を愛して帰化した八雲は、日本人のこういう自然と共生する精神性に感動したのでしょうね。「The healthiest and happiest attitude toward Nature(自然に対する最も健全で幸福な態度)」と言っていたと思います。

八雲は、人間中心主義を嫌っていました。「人間だけじゃなくて自然や超自然の異界もあって、人間はその中の一部だ」と。自然と異界と人間世界。この三つを視野に入れて、オープンマインドで人間を見つめ続けたんじゃないかと。

それは宮崎駿さんが描く世界と似ていると思いますね。宮崎アニメには超自然的な世界が出てきて、人間は外から描写される対象になります。私が大好きな『平成たぬき合戦』は先住民のたぬきの立場から描かれています。

怪談は町の無形文化遺産

©中才知弥

©中才知弥

ここ島根県松江市は、八雲が愛した町です。僕は東京で生まれ育ちましたが、大学のフィールドワークに協力してくれる出雲市に通うようになりました。その行き帰りに松江市に寄っていたら、先祖や親戚を知っている人や店とのつながりができて、1987年に松江市に移住しました。

今は島根県立短期大学で民俗学を教えながら、八雲を文化資源として現代にいかす活動をしています。民俗学者の柳田國男も、「民俗学は過去のことを考えるものじゃなくて、それを現代に生かすことが大事だ」ってことを言っています。

そういう実践として2008年からNPO法人松江ツーリズム研究会と行っているのが、八雲が書き記した怪談の地を巡る「松江ゴーストツアー」です。

きっかけは、八雲が育ったアイルランドの首都ダブリンを訪れたときに、「ダブリン・ゴーストツアー」に参加したことでした。アイルランドには怪談や妖精の話が残っていますが、それを無形文化遺産として、ずいぶん意識して活用している印象を受けました。

「あるじゃないか、松江にも」と。もともと松江は城下町なので、築城伝説はじめとした怪談がありました。でも怪談が町の資源だとは、そのときは誰も気が付いていなかったと思うんですね。

民俗学者が文字にするようなことはありましたが、観光にいかせば世代を越えて継承できます。それから、観光客にも広めることができますね。

ゴーストツアーの地元の語り部の育成にも力を入れています。住んでいる方々にもそうしたことに、もっと関心と誇りを持ってもらえるようにしたいです。

子どもに伝えたい八雲の五感力

©中才知弥

「松江子ども塾」で訪れた小泉八雲記念館で、八雲ゆかりの品を熱心にスケッチする参加者

2004年の八雲没後100周年がきかっけで生まれたのが、松江市との共同企画の「松江子ども塾」*です。年に1回、五感を磨く教育実践として、小学校4年生から中学生を対象に、夏休みの3~4日を使って開催しています。今年で12回目を迎えました。

八雲の精神を、松江の未来を担う子どもたちに継承しようということで始まりました。八雲の精神でいちばん伝えたいものは「五感力」だと思ったんですよ。

ちょうど当時、子どもたちの自然体験の欠如っていうのが話題になっていたんですね。肉眼で日没や日の出を見たことのある子が40%しかいないとか。急に一人に一台ゲーム機器が与えられるようになって、携帯も急激に普及した時代だし、バーチャル体験の占める時間がすごく大きくなり始めた時代でした。

八雲は16歳で左目を失明しています。右目も0.05よりも悪かったみたいです。だから、ほとんど見えていなかったはずです。そこで改めて八雲の文章を読んでみると、聴覚や嗅覚、皮膚感覚を研ぎ澄ましていたことがわかります。例えば明治日本の暮らしの美を捉えた作品『知られぬ日本の面影』には、虫の音や下駄の音、人力車から感じる匂いや肌に感じる風が登場します。

これまでの「松江子ども塾」では、虫の音の聞き分けや森のなかで目を閉じて歩くブラインド・ウォークなどをやってきました。「目を閉じたら森の匂いがした」なんて言った子どももいました。今年の子ども塾は、「松江子どもヘルン八景」を作りました。八景というのは、見た目だけの風景ではないんです。例えば夕方の鐘が鳴り響く「晩鐘」は音風景です。

*正式名称は、子ども塾「スーパーヘルンさん講座」。小泉八雲のことを地元の人たちはヘルンさんと呼んでいた。

©中才知弥

小泉八雲旧居で、凡さんの説明を聞く

子ども塾の教育効果はなかなか数字では計れません。でも、人間だけじゃなくて自然のことを考えるとか、相手の立場になってみるとか、参加した子どもの好奇心と想像力が高まっているのを感じます。五感力を磨くことは、見えないものを見る力を養うことにもなっているのかもしれないですね。それと、地域で五感体験をすると地域に関心をもつようになっていきます。

©中才知弥

城山稲荷神社で、八雲が大好きだったという石狐にまつわる話を聞く

五感力で文化の発見と創造を

五感力を磨くことで、地域の文化資源を発見して、未来を作っていける。そういう子どもたちを養っていきたい。松江だけじゃなくて、日本全国どこにも怪談や民話といった口承文芸など、無形の文化資源があるんですよね。だからこういう取り組みが、各地に起こってほしいですね。

松江に移住した当初は、小泉八雲の曾孫だっていうプレッシャーだとか、親の七光りだと思われるのが嫌だとか、多少ありましたね。でも「ゴーストツアー」や「子ども塾」をやっていくうちに、そういうプレッシャーはだんだん吹っ飛んで。

今もないとは言えないですけど、もうそういう時期は越えて、今は「文化資源として八雲を生かしたい」という気持ちが一番強いんですよ。

名前が「小泉凡」で覚えやすいからかな。最近は「凡さん」って、この辺の人たちが呼んでくれるのが嬉しいです。町で会っても、どこでもね。

©中才知弥

八雲著『知らぬ日本の面影』の初版本をもって

©中才知弥

インタビュー:2015年8月

構成:山岸早瀬(フリーランスライター)