仲間と共に地球の未来を希望的に創造する

昨年に引き続き、地球講座 The COREを2024年11月30日、12月8日、12月21日にオンラインで実施しました。

マニラ(フィリピン)、サラワク州(マレーシア)、東京、広島、大分(日本)、慶尚北道、京畿道(韓国)、上海、北京(中国)の9都市からあつまった15名の中学生・高校生がチームでアイディアを出し合い、地球をテーマに希望する未来を共創しました。

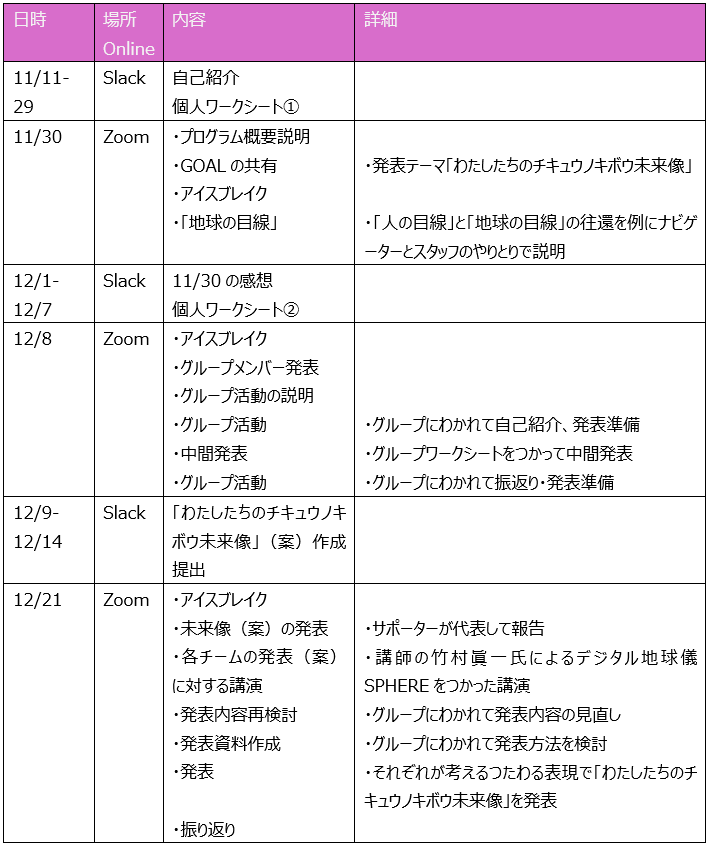

プログラムの流れ

昨年6月に開催した地球講座は1日かぎりの対面開催でしたが、今回はオンラインで3回、期間にして4週間に及ぶプログラムを開催しました。

1日目 人の目線と地球の目線を往還する

最終日の発表「わたしたちのチキュウノキボウ未来像」にむけて、デジタル地球儀「SPHERE」を紹介しながらプログラムの概要を説明しました。つづくアイスブレイクでは、発表にいたる最初のステップとして課していた自分の未来像を共有する時間をもちました。まず色やオノマトペなど、感覚で想像してみたり、文章にして具体的に想像してみたり、様々な形で自分の希望する未来を考える課題としました。自分の未来と地球の未来が乖離しないようにという配慮です。

最後に、デジタル地球儀「SPHERE」をつかいながらナビゲーターのNPO法人ELPの高梨氏とTJFスタッフの中野の掛け合いで、人の視点でみたできごとと、地球の視点でみたできごとを比べながら考えられる時間をつくりました。これから参加者間のやりとりで鍵となる「視座の往還」の導入が目的でした。

例:

雨/不都合(人の目線)― 必然(地球の目線)

地震/災害(人の目線)― 大地の新陳代謝(地球の目線)

温暖化/生活が難しくなる(人の目線)― 変わらず在りつづける(地球の目線)

2日目 グループで地球の未来を希望的に共創する

グループ活動に先立って、3つのグループの参加者、サポーター、逐次通訳者を順番に紹介しました。

グループ活動は、各地に住む多様な参加者に加え、サポーター、逐次通訳者が数名ずつに分かれ、8-10名程度でグループを組みました。グループに分かれてからは、課題②のマイワードとマイカラーを自己紹介代わりに共有しました。

――――

課題②(個人ワークシート②)

課題②は、地球の未来を希望的に想像してみるものでした。課題①同様、色やオノマトペなど、感覚で想像してから、文章で以下の通り想像してみました。

1. 地球の希望未来像は、〇〇〇 (A)であって、△△△ではない。

2.こんなことがなくなっているといいなぁ

3.こんなことができるようになっているといいなぁ (B)

4.その時の地球の課題はなんだろう?

5.その時の地球の希望はなんだろう? (C)

6.その時、自分はどう思っているだろう? (D)

7.AとBから連想する新しい言葉は? (E)

8.CとDから連想する新しい言葉は? (F)

9.EとFから連想する新しい言葉は? (G/マイワード)

10.Gから連想する色は何色?(マイカラー)

その後、今日の活動の目標を伝えてから、再度グループにわかれて発表「わたしたちの考えるチキュウノキボウ未来像」づくりの活動をはじめました。チキュウノキボウ未来像づくりはまず、課題②で出したそれぞれの「マイワード」を掛け合わせ、連想ゲームのように自由に大胆に発想を膨らませることからはじめました。現れたことばを尊重して感じ取り(受け取り)、次の発想につなげます。しばらく連想を続けたのち、連想したことばから希望的な未来のビジョンを思考するという手順で進めました。その後、SNSでのやりとりも経て、それぞれのグループのチキュウノキボウ未来像の素案をまとめました。

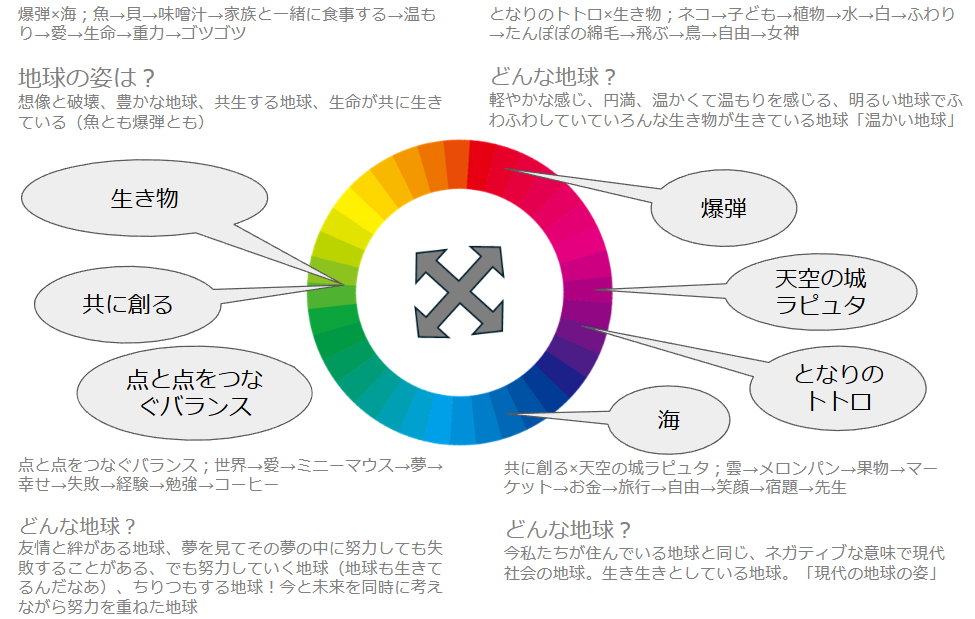

TEAM1が色から連想し発想したチキュウノキボウ未来像素案

・想像と破壊、豊かな地球、共生する地球、生命が共に生きている(魚とも爆弾とも)

・軽やかな感じ、円満、温かくて温もりを感じる、明るい地球でふわふわしていていろんな生き物が生きている地球「温かい地球」

・友情と絆がある地球、夢を見てその夢の中に努力しても失敗することがある、でも努力していく地球(地球も生きてるんだなあ)

ちりつもする地球!今と未来を同時に考えながら努力を重ねた地球

・私たちが住んでいる地球と同じ、ネガティブな意味で現代社会の地球。生き生きとしている地球。「現代の地球の姿」

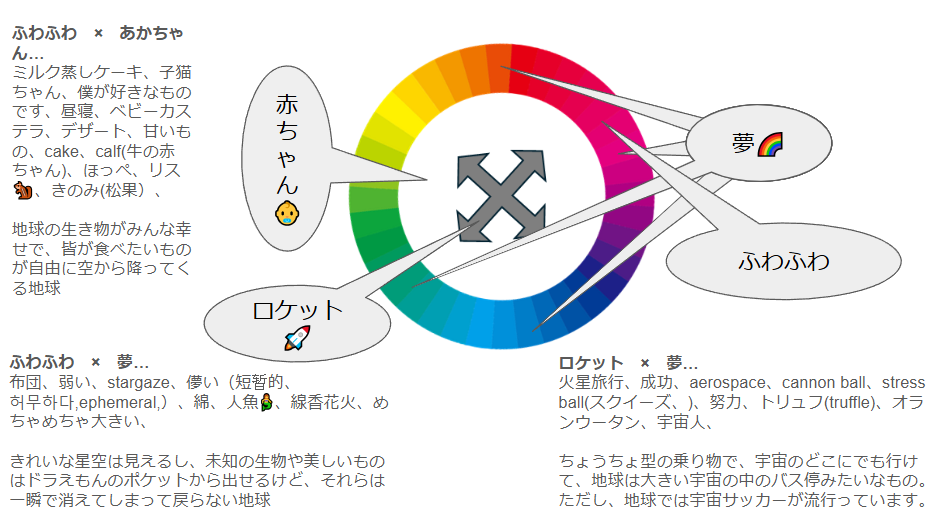

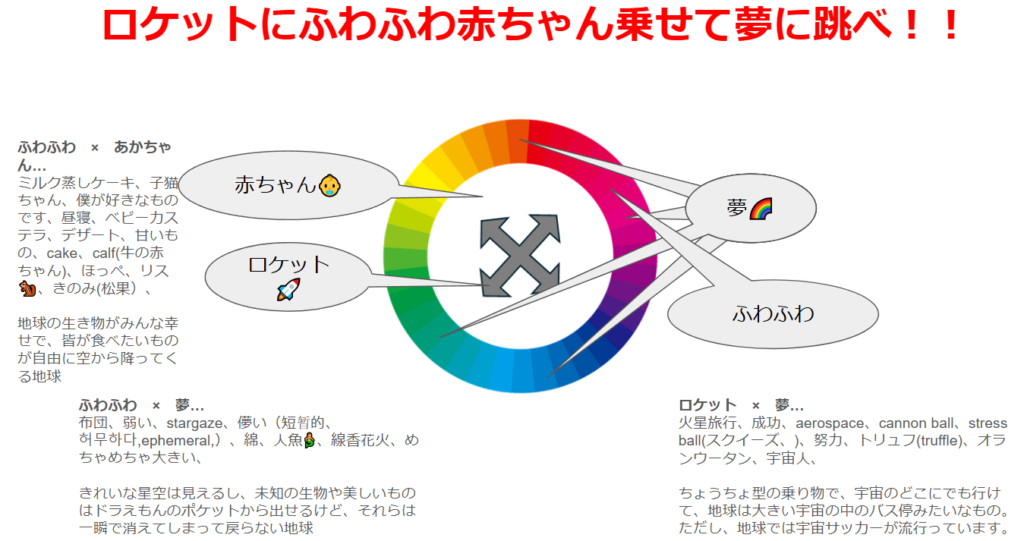

TEAM2が色から連想し発想したチキュウノキボウ未来像素案

・地球の生き物がみんな幸せで、皆が食べたいものが自由に空から降ってくる地球

・きれいな星空は見えるし、未知の生物や美しいものはドラえもんのポケットから出せるけど、それらは一瞬で消えてしまって戻らない地球

・ちょうちょの乗り物で、宇宙のどこにでも行けて、地球は大きい宇宙の中のバス停みたいなもの。ただし、地球では宇宙サッカーが流行っています。

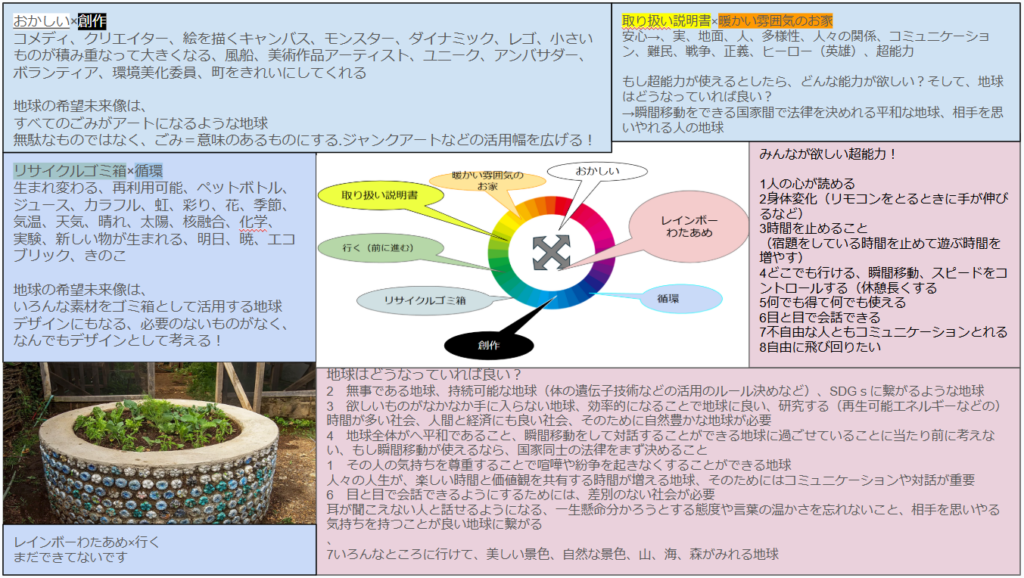

TEAM3が色から連想し発想したチキュウノキボウ未来像素案

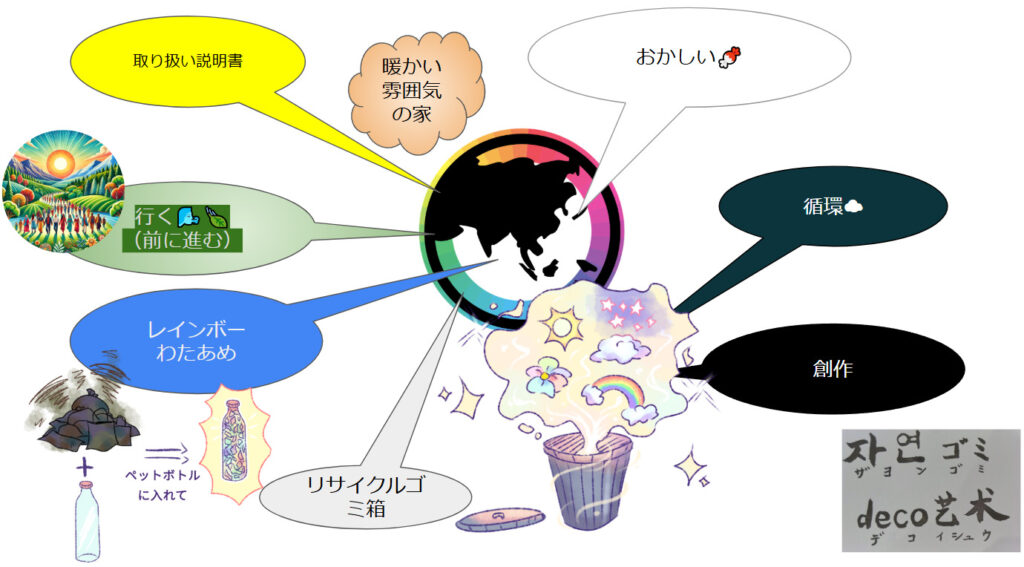

・すべてのごみがアートになるような地球

無駄なものではなく、ごみ=意味のあるものにする。

ジャンクアートなどの活用幅を広げる!

・いろんな素材をゴミ箱として活用する地球

デザインにもなる、必要のないものがなく、なんでもデザインとして考える!

・その人の気持ちを尊重することで喧嘩や紛争を起きなくすることができる地球

人々の人生が、楽しい時間と価値観を共有する時間が増える地球、そのためにはコミュニケーションや対話が重要。

・無事である地球

持続可能な地球(体の遺伝子技術などの活用のルール決めなど)、SDGsに繋がるような地球

・欲しいものがなかなか手に入らない地球

効率的になることで地球に良い、研究する(再生可能エネルギーなどの)時間が多い社会、人間と経済にも良い社会、そのために自然豊かな地球が必要。

・いろんなところに行けて、美しい景色、自然な景色、山、海、森がみれる地球・その人の気持ちを尊重することで喧嘩や紛争を起きなくすることができる地球

人々の人生が、楽しい時間と価値観を共有する時間が増える地球、そのためにはコミュニケーションや対話が重要。

・無事である地球

持続可能な地球(体の遺伝子技術などの活用のルール決めなど)、SDGsに繋がるような地球

・欲しいものがなかなか手に入らない地球

効率的になることで地球に良い、研究する(再生可能エネルギーなどの)時間が多い社会、人間と経済にも良い社会、そのために自然豊かな地球が必要。

・いろんなところに行けて、美しい景色、自然な景色、山、海、森がみれる地球

・瞬間移動をして対話することができる平和な地球

瞬間移動を当たり前に考えない。もし瞬間移動が使えるなら、国家同士の法律をまず決めること。

・相手をおもいやる気持ちをもてる良い地球

目と目で会話できるようにするためには、差別のない社会が必要。

耳が聞こえない人と話せるようになり、一生懸命分かろうとする態度や言葉の温かさを忘れず、相手を思いやる気持ちを持つことが良い地球に繋がる

3日目 仲間と共に連想し考想した地球の未来を発表する

まずは3チームそれぞれが仲間と連想し考想したことばから、「チキュウノキボウ未来像」の構想(途中経過)を報告しました。各報告を受けて、文化人類学者の竹村眞一氏が人と地球の可能性についてデジタル地球儀SPHEREをつかって解説し、参加者にエールを送りました。竹村氏の話に刺激をうけた参加者は、より大胆に地球の希望の発想をふくらませるとともに、地に足のついた構想となるよう仲間とともに考えを深めました。

講師からのメッセージ

発表のあと、竹村氏から参加者へむけて以下のメッセージが贈られました。

TEAM1の参加者にむけて

地球は、破壊と創造を繰り返しながら自己更新しています。まるで人間の新陳代謝のように生命の営みがあるのです。そういう星の豊かさを感じてほしいとおもって私はデジタル地球儀SPHEREを作りました。現代は、ほしいと思ったものを自分で作る時代です。必要性を感じ、大切だと思ったものは自分で作るということを考えてほしいと思います。

TEAM2の参加者にむけて

地球温暖化は、ヒマラヤの氷河溶解を進行させています。結果、アジア地域の水不足が深刻になることが予想されています。水不足は飲み水よりも食料への影響が深刻です。飲み水の1000倍の水が必要なのが食料生産だからです。食料が安定して確保される未来のためには温暖化は大きな問題なのです。人類の未来を構想していくためには、このような課題をしっかりと認識しておく必要があります。発想を飛躍させ未来を創造的に構想することは大切ですが、一方で地に足をつけて地球の実情を理解することも重要なのです。

TEAM3の参加者にむけて

皆さんに伝えたいのは、人間の力はとても大きいということです。

数十年で地球をこれだけ悪くしてしまう力があるのなら、その力で地球を良くすることもできるのです。

地球の歴史は、ゴミのアップサイクルの歴史です。約27億年前に光合成により酸素(かつては猛毒)を放出するバクテリアが誕生したあとに酸素をエネルギーにする生命が登場したり、現代のプラゴミのように分解されずどんどんたまっていったシダ類の倒木が、のちに人類に石炭として利用されたりしています。

CO2を削減して温暖化のスピードを抑えながら、回収したCO2でプラスチックをつくるなど、新たな資源へとアップサイクルするイノベーションがさまざまに起きています。

なお、人類史で起きた4つの革命(農耕、都市、精神(宗教)、科学)は、気候変動によって刺激された人の創造性によるものです。そんな革新の時機に生きていられることは幸せなことだと思います。

希望をもって未来を構想してくださいね。

発表

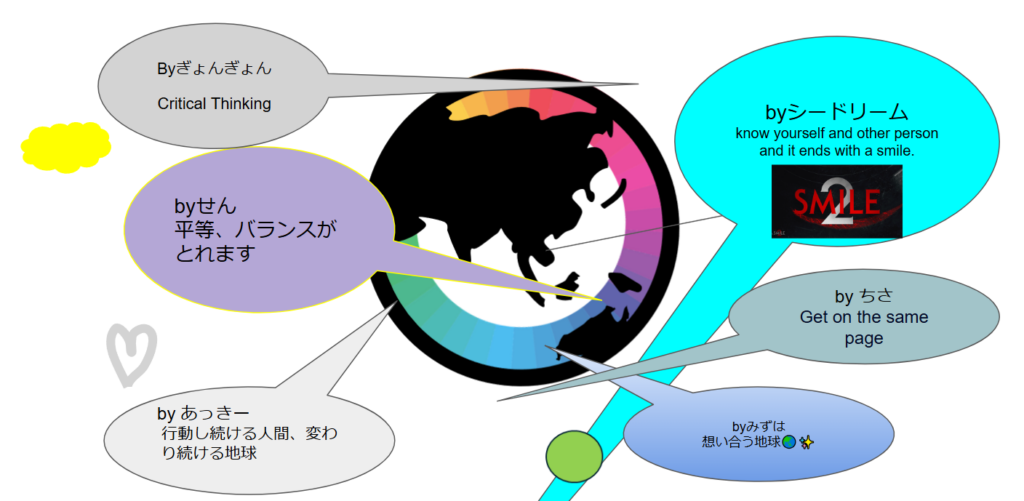

TEAM1「INVERTED EARTH」

このチームの未来像は、良くない地球の状況を逆転しようという発想から紡がれました。参加者のことばに共通していたのは、自分と他者、人とその他の生物、人間と地球など、視座を往還しながらみる未来の、美しい関係性の中に育まれる希望のイメージでした。

TEAM2「ロケットにふわふわ赤ちゃん乗せて夢に跳べ!!」

このチームの未来像は、上空を意識した未来像でした。具体的には空から降りそそぐ太陽光や雷などをエネルギーにする構想や、空でドローンが活躍する未来が描かれました。また、地球全体をつなぐネットワークや宇宙からみた地球など視点を高くしながら紡いだ未来像は、悲観的な意見にも思いを馳せ、大胆に発想しながらも地に足のついた内容でした。

TEAM3「자연ゴミdeco艺术」(ザヨンゴミデコイシュウ)」

このチームは、「みんながほしい超能力は?」という問いから発想を膨らませたのが特徴的でした。「ゴミを意味のあるものにすること」「必要のないものがないこと」「相手を思いやれること」など、希望的に前進する未来像を仲間とともに紡ぎ、つながりと開放を最後の未来像に据えました。

プログラムのこれから

地球講座は、人と人とのつながりを支える文化的な文脈について探求し続けています。人々のつながりは、単に言葉を交わすこと以上に、慣習、常識、規範、時事など、言葉に表れない多くの共有事項によって支えられています。テクノロジーが言語の壁を越えたとしても、社会文化圏が異なればつながりの実現が困難になるのがその証です。

地球講座は当初、NPO法人ELPの協力を得て、科学的な地球認識と地球的課題を共有することにより、多様な他者とのつながりを築こうとしました。このアプローチにより、多様な他者との関係性構築において、地球というテーマが有効であることは確認されましたが、実際の深いつながりを実現するには至りませんでした。

その後、尊重を基盤とした対話を通じて参加者各自の多様性を掛け合わせ、未来の地球像を共創しようと試みました。この過程において、参加者間の関係性に進展がみられましたが、一方で他者を尊重し、理解し受け入れることの難しさが明確に浮き彫りとなりました。

2024年には、知識や理解を前提とせず、まずは感性や感覚を相互に尊重することからスタートしました。結果、感性のやりとりが知性のやりとりに比べて他者を受け止めやすい特性を持っていることを実証することができました。言葉で表現された感性を受け止めるところからはじめ、続いて知性による解釈で深い気づきにいたるというプロセスは、参加者間の創造的な対話を促し、新たなつながりを生むきっかけとなったのです。

感性による対話は、突拍子もなく論理的でないことがほとんどです。しかし、既存の枠組みを超え、創造的で柔軟な思考がその場に唯一無二の物語を紡ぎ、ひとをつなぎます。これにより、参加者の関係を支える新たな文脈が共創され、つながりが実現することがわかりました。また、地球というテーマは、私たちの惑星についての科学的理解を深めるだけでなく、物事を捉えるための枠組みを越えるメタファーとして機能していたことにも気づかされました。

2025年は、さらに進化したプログラムとして、合宿型のプログラムを計画しています。地球をテーマに枠組みを越えて多様な人々のつながりを共創する場づくりで、地球講座は新たなステージへと進化していきます。

プログラム終了後によせられた参加者からの声(一部抜粋)

参加して面白いと感じたこと、新たに興味をもったこと

・いろんな国の人と地球について考え、同じ地球に住んでいると感じることができることが面白いと感じた。

・同じテーマについて考えてもみんなの頭の中がバラバラでそれを共有するうちにみんなで1つになっていく感覚がすごく面白かったです。

・私たちはいつも人間の視点で考えています。しかし、地球の視点に変えて考えると、状況が違うように感じられるのがとても不思議だった。

・想像力を働かせてランダムに言葉を連想するのがとても面白かった。

・もっと地球を守りたい。色々な国の友達と意見交換したい。

これから変えていきたいこと、挑戦したいこと

・地球について考えるカフェ的なものを自分のコミュニティでも実施してみたい。

・人との繋がりだけでなく、生物、植物との繋がりも含め考えを広めたいなと考えました。

・自分も地球のためにすべきことを積極的にして、他の人にも発信できたらなぁと思った

・環境保護と趣味の美術とキャラクターデザインを合わせて面白いデザインをしてみたい

・新しい地図の姿を探求してみたい

・もっと多様な言語で多様な人々と話したい

・環境保護という言葉に代えて、地球の権利という概念を取り入れ、考え方を変えたい

(事業担当:中野敦、宮川咲)

事業データ

地球講座 The CORE

2024年

11月30日(土曜日)15:00-17:00

12月8日(日曜日)13:00-17:00

12月21日(土曜日)13:00-18:00

オンライン会場(Zoom)

TJF

特定非営利活動法人ELP (Earth Literacy Program)

竹村眞一 /特定非営利活動法人ELP(Earth Literacy Program)代表、京都芸術大学教授

高梨集 /特定非営利活動法人ELP (Earth Literacy Program)

朝田航太 [サポーター]

岸本琢磨 [サポーター]

木村美穂子 [サポーター]

ダビド ロドリゲス ケジア クリスティーナ [英語逐次通訳、全体通訳]

永井マイケル [英語逐次通訳]

パク インギョン [英語逐次通訳]

イ ジユ [韓国語逐次通訳、全体通訳]

仲田瑞葉 [韓国語逐次通訳]

工藤凜 [韓国語逐次通訳]

三浦明子 [中国語逐次通訳、全体通訳]

ソン センブン [中国語逐次通訳]

チョウ チョウイン [中国語逐次通訳]

レベッカ ウェバー[英語逐次通訳、運営サポート]

15人*<日本の中学生高校生、中国の高校生、韓国の高校生、マレーシアの高校生、フィリピンの中学生>

*日本:5人、韓国:4人、中国:3人、マレーシア:2人、フィリピン:1人