フィルターを外して伝わるように

Q:カメラを手に取り、ドキュメンタリーを監督するようになったきっかけは何ですか?

最初は、その探検で出会ったことを文章で書いて、写真を撮ったりとかして、ルポルタージュにしようと思ってたんだけど、自分のアウトプットの方法が、映画がすごく自分に向いてるっていう感覚があって。なぜなら、人はそれぞれフィルターを持っていて、人と会ったときに、様々な体験をしたときに文章にすると、そのものがそのまま伝わるというよりはその人のフィルターを通して伝わっていくっていう。だけど、映像はまさしくダイレクトにそのまま伝わるんじゃないかな、そうした方が私にはぴったり来るというか、フィーリングが合うんじゃないかと思って、それでインドネシアにカメラを持って行き直そうという計画を自分の中で持った。その当時はまだフィルムだったんだよね。今みたいにすごく軽量なカメラではなく、職人たちがそれぞれすごく高いスキルを持ってやらないと制作できないようなテクニカルな状況があって、それで、まずその映画を作る方法を、一から勉強しようということで映画の業界に入って、それで2年後ぐらいに大体映画の作り方が分かってきたので、インドネシアに通い始めたっていうのが、私が映画を作り始めた「始まりの始まり」です。

Q:ドキュメンタリーでインタビューする人物はどのように選んでいるのですか?

インタビューするっていうか、その人がどういうふうに生きているのかっていうのがテーマ。例えば、最初の映画に関しては、その当時のフィルムのカメラはすごく重いし、一度に長く回せないので、ロードムービーを作ろうと思っていたことが、テクニカル的にすごくやりにくいっていうことが分かったので、定点観測に変えたんですよね。

自分の中から出てくる興味っていうか、どういうことを探検していく、探求していくっていうことに関して言うと、その当時はバリ島の文化にすごく興味があって、バリの子どもたちが踊りを覚えていくプロセスを映画にしようかなって思ったんですよね。それで、特に女の子がね、もともとバリの踊りは芸術なんだけど神様に捧げるものだから、神様に最高の踊りを捧げるっていう女性の、その女の子の踊りは、4歳とか5歳から訓練を受けて、それで最初の生理が来ると、もうその踊り踊れなくなるんですよ。最高潮に達したときに踊りが踊れなくなる、その踊りをもう踊らせてもらえなくなるっていう、そういうことがあるので、そこに至るまでの女の子の成長物語、バリ島の踊りっていう芸術を一緒に表現しようと思って、バリでそういう主人公になる女の子を探して、それで撮影を始めたんだけど。そしたらある日、私がバリの田んぼで、すごくきれいな棚田があって、ちょっとぼーっとしてたら、向こうから鼻歌を歌いながら、なんか泥だらけの農夫が、農業をやってるおじさんが、鍬(くわ)を担いで歩いてきたんだよね。で、なんかちょっとすごくこの人気になるなーとか思って、後ろをこうちょっとついていったら、お寺があって、お寺の裏からその人がひょいっと中に入って、壁に割れ目があって、そこからひょいっと中に入って、私も入って行ってみたら、その人は泥だらけの服を脱ぎ捨てて、キラキラの衣装をつけて、踊りを踊り始めたんですよね。私すっかりそれで、あ、この人すごいなんか、惹かれるーとか思って、それまで撮ってた子供たちのこと全部やめて、その人の家に行ってね。彼には子供もいて、彼自身も踊りも踊るし、それで農業もやっているし、そのコミュニティの中での役割もあるし。スエチャっていうおじさんだったんだけど、その当時30代後半くらいかな。彼を撮る、彼と彼の家族の暮らしを撮るっていうふうに変えて。だから出会い、なんかエンカウンターみたいなことはすごく大事かな。

自分の中に好奇心とか、興味とか、知りたいっていう思いはすごくあるんだけど、それを映像化するための相手に関しては、出会いかな。出会って自分の心が動かないと、作品にはならないかな。心が動いちゃったからね。

スエチャおじさん

Q:最初の印象が一番重要ってことですか?

印象はすごく大事だよね。ピッと来るっていうのかな。直感?何かあるなーっていうのを大事にする、頭よりも[胸を指しながら]ここらへんがこう動くっていうことがすごく大事ですね。頭で考えているっていうこともすごくあるんだけど、最終的な決め手は、ここら辺が熱くなること。

それが私の最初の作品になるんだけど、その後、どんな映画を作るのかっていういろんなテーマの遍歴があって、最終的には核を巡る三部作っていうニュークリアトリロジーっていうのが、私のメインの作品になってるんですけど、これも出会いがあって、イラクに行って白血病の女の子に出会ったことから始まった作品なんですよね。だからやっぱり出会いかな。出会いは、私に作品を作らせているっていう感じですね。

イラクで出会った子どもたち

発見し発見させる

Q:面白いドキュメンタリーとはどのようなものだと思いますか?

面白いっていうか、やっぱり自分の作品を見てる人にとって新しい発見がある。あるいは自分の心が深く動かされるとか、そういう作品は良い作品だと思うよね。面白いとか面白くないとかっていうのは人それぞれの価値観なんだけど、人間の深いところに届く映画っていうのは良いんじゃないかなっていつも思ってそれを目指してるっていう感じですね。

Q:じゃあ最初にまず、鎌仲さんは自分の深いところまで届いたら良い作品になるってことですか?

そうそうそう。それは自分と同じなんだよね。自分が作ってて、自分の深いところに撮影しているいろんなことが動いていくっていう。自分のそれまで意識していなかった無自覚、無意識なところから、そこに光が当たって、こういうことだったんだなっていうふうに、それが気づきなんだけど、そういうのが制作してる中で出てくると良い作品になる。

そういう人間の深いところに踏み入っていくっていうか、分け入っていくっていうか、そういうことも探検なので、単に物理的な何か未開のみんなの知らないところに、ただフィールドとしていくんではなくて、人間の内面がそのまますごく未知なところがたくさんあるので、一人一人の人間の中にそういう領域が、フィールドがあるので、映画はその目に見えないところに入っていく。それができると、それも伝わるので、面白くなるんじゃないでしょうか。

撮影風景

いろいろな人に出会い、みんなの価値観を大事にする

Q:作品の環境の中で最も印象に残っている出来事はありますか?

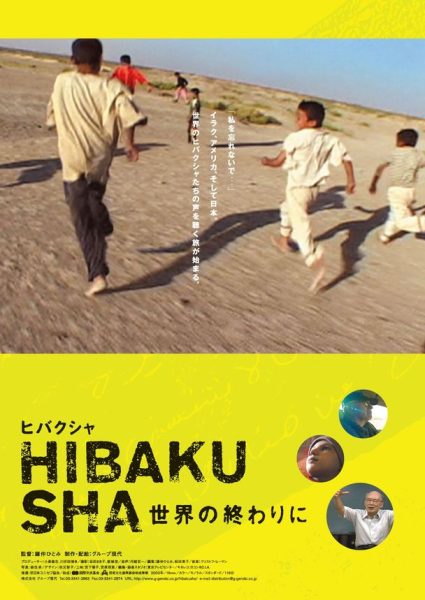

あのね、「ヒバクシャ」って映画を公開し始めた頃に、放射性物質のこととか核のこととか考えたことのない、それまで、一度も考えたことのない人たちが映画を見て、あたかも自分が映画を見ながら被ばくしたような、そういう感覚になったって言ってくださった方が何人もいて、

それはすごく印象に残ってますね。感覚の共有ができるっていうのが映画だと思うので、そういうのはあまり忘れにくいというか、忘れないことだからね、見た後にね。頭で理解したことは忘れるけど、感覚はやっぱり残るかな。

「ヒバクシャ」ポスター

Q:ドキュメンタリーを撮影する際、最も困難を感じた瞬間はいつですか?

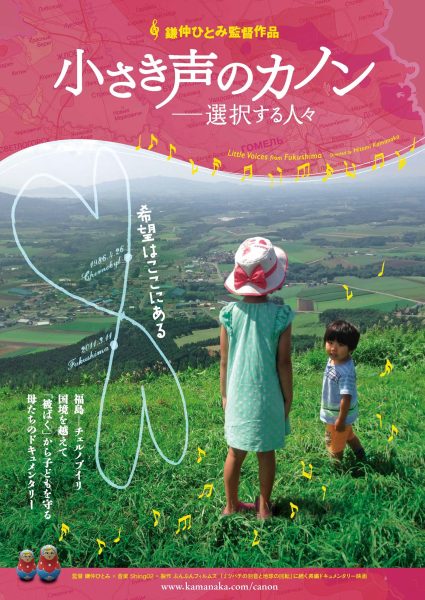

うーん、困難ね。なんかこう、物理的な困難はたくさんあるのにね。自分の中の思い込みを超えていくのがすごく困難。例えば、「六カ所村ラプソディー」っていう作品を作ったときは、原子力政策に賛成してる人たち、それを良いと思っている人たちにも話を聞くっていう事をやろうと、すると、相手に対して偏見があるわけでね、自分の中にね。それを解消していくっていうプロセスを、実際向き合いながらやっていくので、そこがすごく困難。こっちが良いんだという自分の価値観があるけど、それをフラットにしていく。例えば、放射線に被ばくして病気になった子供たちの命は大事だ、こんな風に失われてはいけない。だけど、現実社会の中では原子力が受け入れられているし、その被ばくのことも大したことないと言われていて、そういうふうに信じている人たち、しかもそれを進めている人たちに向き合った時に、その人たちに対する否定感とか、ジャッジとか、そういうものを自分の中から全部取って、それでフラットに向き合って、ただその人をそのままに理解する。そういうプロセスをやっていくことは難しい。けど、すごく価値のあることだと思っている。なので、自分の中のメンテナンス。物理的なことよりもそれが難しい。絶えずそれをやる。やり続けながらやっていく。

「六ヶ所村ラプソディー」ポスター

Q:キャリアを通じて、ドキュメンタリーを作るモチベーションを維持できたのはなぜですか。

二つあると思うんですよ。一つ目は、私の中に気づきがあって、気づきを多くの人と共有したいっていう、そういう欲求がすごく強いんですよ。だからそういう情熱的なものがあって、表現したい。自分の気づきを共有する手段が表現である。その表現が映画というスタイルをとっているっていうことなんですよね。探検部に入ったのも、いろんな人に出会いたい、いろんな違う文化に触れたい。それで自分が、そういうことに対して知りたいとか、出会いたいとかっていう、そういう欲求を満たすっていうか、でもそれを個人的に満たすだけじゃなくて、それを多くの人と共有したいっていう欲望が、私の中に実は強く、欲望というか情熱がすごくあるので、それが一つすごく枯れない、なくならないものなんですね。

もう一つは、絶対的な真理として、誰の命も大事なんだ。誰の命も踏みにじられてはいけないんだ。大切にされなきゃいけないんだ。生きるということを全うするような社会になってほしい、ということを実現するような、そういう作品を作りたい。それはイラクの子供が戦争で劣化ウラン弾っていう放射性廃棄物から作られた兵器、いろんな、別にその放射性物質だけじゃないんだけどね。ケミカルウェポンズというか。それで戦争が終わった後も病気になって死んでいくっていう、それはやっぱり誰が何と言おうと、戦争はしょうがないとか、放射性物質はそんな微量だから危険じゃないとかって言おうが、命を脅かすっていうことを、特に子供とか弱いわけだし、そういうところに社会の仕組みとして、私たちが知らないうちにそういうふうになってるよっていうのが、映画を通じて多くの人に知らされた時に社会は変わるというか、人々の意識が変わることで、その延長上で社会は変わっていくんじゃないかなと思っているので、そういう私の映画を作るっていう取り組みが、社会を変えることにつながっていくっていうことを信じているのでやってる。それが作り続ける原動力かな。

前を向いたまま自分の心を開け続ける

Q:今まで作成した作品の中で、機会があれば、やり直したい作品はありますか?

そういうことは考えないね。それは本当にその時に自分のベストだったと思ってるので。時間を、現実時間を巻き戻すことができないのと同じで、そこは自分がやれたことを受け入れていく。

Q:自分で作成した作品の中で、一つしか選べないとしたら、どれにしますか?

みんな繋がっているので、連続性があるんだよね。一本選べってこと?「ヒバクシャー世界の終わりに」か。原点ということでは、バリ島の映画だけど、でもその後の私の展開を考えると、やっぱりその始まり始まりは、「ヒバクシャー世界の終わりに」なので、あれかな。

Q:思ったより非常に高くか低く評価された作品はありますか?

周りの評価はあんまり関係ないね。そういうのは人それぞれだからね。受け止め方はそれぞれで、そういうふうに作っているっていうか、余白というか、ちょっとブランクなところが、隙間があるんだよね。だからそこで受け止め方は、人によって全く違っていいと思って作っているので、批判されてもいいし、だからそのいいとか悪いとかっていう、そういう価値判断は周りがすることで、私がすることではないのであんまり関係ないかな。

私自身は、本当にさっきも言ったように自分のベスト、やりきって作っているので、ここまでと思って出しているので、その中で小さな不満はあるけれども、大きくはないんだよね。

Q:ドキュメンタリーを作ることで視点や考え方が大きく変わったことがありますか?

ドキュメンタリーを作るということを私の人生の真ん中に置いてきたので、そのことで学び続けてきたかな。 それは、相手をどう理解するのかとか、相手に対してどう心を開いていくのかとか、そういうことを学んできたし、それが一番自分自身を理解するということにつながってきた。 相互作用なんだよね。ドキュメンタリーって人と人が出会って、お互いに心を開き合って、それが映像化されて、また多くの人に届いていくっていう、そういう循環なんだよね。 その循環の中で気づきがたくさんある。どちら側にもあるんだよね。そういう相互作用の場という感じ。それが一番なんか、私を変えてきた。少しずつステップバイステップで、本当に人に心を開くってどういうことか、本当に人を愛するってどういうことか。

様々なそういうことを学ぶことで、狭い視野でしか、狭い眼差しでしか見れなかったものがどんどん広がっていって、自分で自分をそのそばから見てたりとか、そばにいて自分を見てたりとかする。そういうのは心理学的にはメタ認知っていうんだけど、そういうことになってきた。客体化されてくるわけだよね、自分自身が。ドキュメンタリーってそういうこと。ドキュメンタリー作る側がそういうことがすごく求められて、自分が意識して何をしてるのかっていう。 無意識にやるんじゃないんだよね。直感っていうのはあるよ。だけど、作品化していくにはそれがすごく大事。でもなんか、ついつい我を失うっていうこともあるしね。

ベラルーシでの撮影風景

Q:今までできなかったが、だいぶ前からやりたかったことはありますか?

人間のありようをもっと描くっていう課題は残っているかな。根本は、みんな自分のことをあまり大事にしてないことかな。自分の外側にいろいろ見るでしょ?社会問題として、これが問題、誰が問題、誰がダメだとかって。だけど、そういうことを言ってる人たち自身が、自分自身を大事にしたりとか愛したりとかできてるかどうかっていうことは、あんまりできてないような気がするよね。だから、それのリフレクションとして問題が起きてるんだと思うんだよね。いかに自分で自分を大事にできてるかっていうことでしょ?そんな体面のために自分の体を壊してまで働くとかさ、人の命に関わるような危険なものをそうやって垂れ流したりとか、そういうリスクがあるような形でインフラを作ろうとしたりとかっていうことも、結局は自分自身に置き換えてみれば、自分を大事にできてないっていうことじゃないですか。セルフリスペクトっていうか、それがうまく持てない日本社会っていう構造があるんじゃないかな。問題の一番根っこであることだよね。

そういう価値観が、自分よりも人のためとか、それが美しいって言われるような文化だったりもするかもしれないじゃない?でも自分のことを一番大事にして、それで次に誰かを大事にするとか、っていう順番が逆になってる。そういうことは私はまだ描いてないかもね。なんとなく見えるんだけどね。命そのものの大切さは描けているけど、あなた自身があなたを大事にするっていうメッセージにはまだなれてないかもね。

作る自由を増やして、自分が作りたいものに近づく

Q:田舎に引っ越されて、野菜の栽培をし始めていると聞きました。

野菜とお米を作っています。お米売ってますよ。

長野県で米や野菜を栽培している

Q:田舎に引っ越してから東京に住んでいたときより、ドキュメンタリーの仕事に変化はありますか? どんな変化はありますか?

東京に住んでいたときは、映画で稼がなきゃいけないというプレッシャーがすごくあって、プロダクションを運営するために、家賃も高いし、スタッフにも給料を払わなきゃいけないし毎月すごいお金稼がないと、持続不可能だったんだけど、こっちに来て、それをミニマイズしたので、映画を作るための経費があまりかからなくなって。あと配給も、それはインフラのせいもあるんだけど、つまりアナログではなく、オンラインで配信するということが可能になってきたので、それで、スタッフにたくさん固定給を払わなくてもできるようになって、映画を作る自由度が増した。もっと安い予算で作れるようになった。

Q:時間的には?

時間的には今ちょっとね。田んぼとか畑が忙しいからね。だから映画に使う時間がちょっと減ってるかな。でもより自分が作りたいものに近づいて、それでお金を毎月こんだけ稼がないとっていうことからはより自由になっている感じ。どこにいても映画を作って配給はできる。そういう環境が整ってきたっていうか、整っている世界中の、だからもうこれから映画を作って、みんなに見てもらいたいなっていう人の映画の形が、前のように、私が始めた頃はフィルムで、こんな大きなリールをこう、映画館に持って行って劇場でかけるっていう、そういうんじゃなくて、みんなそれぞれ自分のパソコンで見るでしょ。だから映画を見るスタイルが変わったので、映画そのものも軽くなってきたっていう感じ。私たちの制作も、そういう意味では東京にいるその意味があまりない。そう思ってこっちに来たんだけど、それもあるけど、ライフスタイル的に、自分の地盤というか、東京に住んでいても、そこが自分の愛する土地っていうか、そういうコネクションがね、関係性が薄いんだよね。だからここに来ると、土地とか地域とかコミュニティとの関係が濃くなる。その中で、やっぱり東京では見えてこなかったものも、たくさん見えてくるかなっていう感じ。東京にはいつでも行けるので。

自分の心にうそをつかないで

Q:最後の質問になりますが。監督を目指している方へのアドバイスはありますか?

人が何と言おうと、自分の心にうそをつかないでやってみよう。[笑]もう本当に答えは自分の中にしかないので。私も映画監督になるってみんなに大学の最後の年に宣言した時に、100%、誰一人としていいねって言ってくれなかったよ。やめとけ、やめとけって。もう貧乏になるだけだから、女には無理だからとか、そんなことはもうやめて正社員になりなさいみたいなアドバイスばかりだったね。親も、誰もポジティブに捉えなかったね。でも自分は自分のことだからね。自分が決めればいい。人の意見は聞いても、言われても自分がやりたいことをやる。それが大事。例えば、あなたの作品とかあなたのアイディア面白くないわって言われたら、あなたはそう思うのねって。[笑]

(インタビュー:2022年11月)