日本の写実

30 代のときに、西洋の古典技法を学びたくてイタリアに行きました。美術学校に通いながら、レオナルド・ダ・ヴィンチとボッティチェリの模写をしたのだけれど、そこでわかったのは西洋の古典技法は日本に着実に伝わってきていて、しっかり学べるレベルにきているということ。

しかしヨーロッパの人は古典技法を使うのは修復家で、絵描きはあまりやらないんですね。修復家と絵描きの立場が結構はっきり分かれている。向こうの人の発想として、美術館に素晴らしい写実の名画があるのだからもうやらなくていいという考えがあって、こういうことをしっかり研究する人達は修復家。古典技法を学びたいとなると、修復工房に入ってくれということになるから学校が見つからなくて大変でした。

そういう意味で、今は正当な古典技法を知っているヨーロッパ人が、意外と少なくなっている。西洋のボッティチェリやレンブラントの技法をマスターしている人たちがこの東の果ての日本にいるという状態が起きていて、僕が制作過程などを紹介しているフェイスブックにも、ヨーロッパ人から「これはどう描くのか」という質問がしょっちゅうくる。まるで西洋人に日本画の技法を聞くような興味深い現象が起きてます。

そういう意味で、今は正当な古典技法を知っているヨーロッパ人が、意外と少なくなっている。西洋のボッティチェリやレンブラントの技法をマスターしている人たちがこの東の果ての日本にいるという状態が起きていて、僕が制作過程などを紹介しているフェイスブックにも、ヨーロッパ人から「これはどう描くのか」という質問がしょっちゅうくる。まるで西洋人に日本画の技法を聞くような興味深い現象が起きてます。

写実というテーマを選んだきっかけ

写実表現を選んだという意識はなくて、僕は子供の頃からちょっとした落書きも、ものを見て描くタイプでした。たとえば、空想画が得意な子供っているけれど、僕にはそれが苦手で、イマジネーションを広げることができなかった。クールべという画家が、天使は見たことがないから描けないと言ったらしいけれど、僕にとって、自分の好きな虫や朝顔の観察日記を描いている方がずっと楽しくて、写生が僕にとって絵を描くことそのものだったのです。

それを描いてる間は、すごく充実していて、自分の好きなものを写すことで驚きや発見がいっぱいある。絵を描くこととものを見るという行為が一体のものだったんですね。 その意識はそのまま今に至っています。

写実の難しさ

僕は写実の可能性を信じているのだけれど、現代美術の観点からすれば表現とは見なされないことが多い。学生時代には、写実は基礎とか習作であって、「写実を今やる意味はない」と言われたりして、落ち込んだりしていました。「自分の好きなように描くだけじゃダメなのか。芸術のための絵画を描かなくてはいけないのか!?」と悶々としていましたね。そんな影響もあり、学生時代にはいろいろ実験しながら変な絵をいっぱい描きました。たとえば普段薄塗りで描いているのに、俄かにシルバーホワイトのでっかい缶をまるまる使って、ナイフだけで描いてみたらどうなるか、とかね。昔、麻生三郎という画家が武蔵美にいて、不定形な具象表現を追求した人だったんだけど、麻生三郎風にモデルを前に形を解体して、自分なりに描いてみようかとか。または原色だけで描いてみたらどうかとか。考えうる造形的技術的な実験をして、写実から少しでも離れられないか試してみたりしました。

写実で一番難しいことは個性の表出で、どういうモチーフを描いても、その人の色というか雰囲気が出ていることだと思う。仮にリンゴを 10 人の人に描かせて、出来上がった10枚を並べてみて、これは塩谷の絵だってわかったら凄いですよね。それはある意味、本当の個性だと思うんですね。 でも、これは非常に難しいことです。目を引く強いビジュアルや、一つのモチーフを繰り返し描くような「スタイル」を作って認知される方が、個性として理解されやすいのではないでしょうか。さっきの話でいうと、リンゴを描いて「俺のリンゴになった!」と言ったところで、そこまで読み取ってくれる人は少ない。「リンゴを描いてどうするんだ、みんな描いてるじゃないか」となる。でも、僕がやりたいことは、モチーフの特異性でみせるというより、むしろもっと微妙なところを味わう絵でありたい。みんなが見ているものを、塩谷のフィルターを通して、じんわり僕の味が出たらいいなって思って描いている。難しいね (笑)。

写実で一番難しいことは個性の表出で、どういうモチーフを描いても、その人の色というか雰囲気が出ていることだと思う。仮にリンゴを 10 人の人に描かせて、出来上がった10枚を並べてみて、これは塩谷の絵だってわかったら凄いですよね。それはある意味、本当の個性だと思うんですね。 でも、これは非常に難しいことです。目を引く強いビジュアルや、一つのモチーフを繰り返し描くような「スタイル」を作って認知される方が、個性として理解されやすいのではないでしょうか。さっきの話でいうと、リンゴを描いて「俺のリンゴになった!」と言ったところで、そこまで読み取ってくれる人は少ない。「リンゴを描いてどうするんだ、みんな描いてるじゃないか」となる。でも、僕がやりたいことは、モチーフの特異性でみせるというより、むしろもっと微妙なところを味わう絵でありたい。みんなが見ているものを、塩谷のフィルターを通して、じんわり僕の味が出たらいいなって思って描いている。難しいね (笑)。

リアリティとは何か

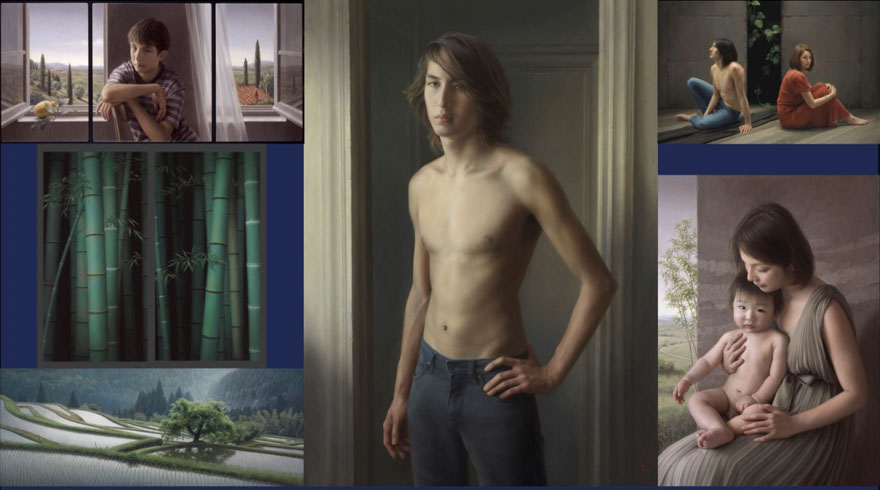

これはイタリアに留学した時の帰国報告展に出展した作品。少年の名はシモーネ。少年から青年へと移り変わるみずみずしさに溢れていて、モデルをお願いしました。当時僕は12歳と 13歳の彼を描きましたが、その後帰国のため、しばらく描くことは叶いませんでした。

「Toscana」2009-2010年 53.0×112.1cm 油彩/板

4年後、17歳の彼と彼女が一緒に写っている写真が送られてきて、彼があまりにもたくましく、色男に変貌していたのに仰天し、彼をもう一度、描きたくなりました。その後イタリアで再会。彼は水球をやっているから、ものすごくいい体をしていて、立っているだけでダビデ像みたいなオーラがあった。画家として、「描かずにはいられない!」という衝動にかられました。

「17歳のシモーネ」 2014年 100.0×72.7cm 油彩/板

そして一昨年前、彼はモデルを希望して彼女と日本に来てくれました。二十歳のシモーネ。ずっと一人の構図を考えていましたが、面白いから彼女も画面に取り入れ、二人の不思議な距離感の作品が生まれました。

「草音」 2016-2017年 227.3×145.5cm 油彩/キャンバス

リアリティは、自分とモチーフの関係の中に生まれると思っています。少なくとも、すごく本物みたいに描けることがリアリティではなくて、1枚1枚の絵に、それを描かずにいられないという思いの深さが、どれだけあるのかがリアリティの決め手。だから、リアリストとして彼を描き続け、彼がおっさんになるまで、僕が死ぬ前まで、ずっと描き続けないといけない。

日常に感じるささやかな存在感を、正直に描く

僕がモチーフに込めた思いとか、あるいはモチーフの内的表現みたいなことを言葉にしてしまうと、深いようで浅い感じがする。精神性などの言葉を使うのはそれらしいですが、僕みたいな言葉足らずな人間が無理して話すよりも、絵で語りたいと思う。対象を見て感じた美しさや怖さ、発見や驚きといった感情を、絵に閉じ込めたい。現代を生きる自分が普段の生活の中で感じるささやかなリアリティを正直に描く。それを突き詰めていった先に、表現としての強度を持った現代の写実が立ち現れると信じています。

(インタビュー:2018年6月)