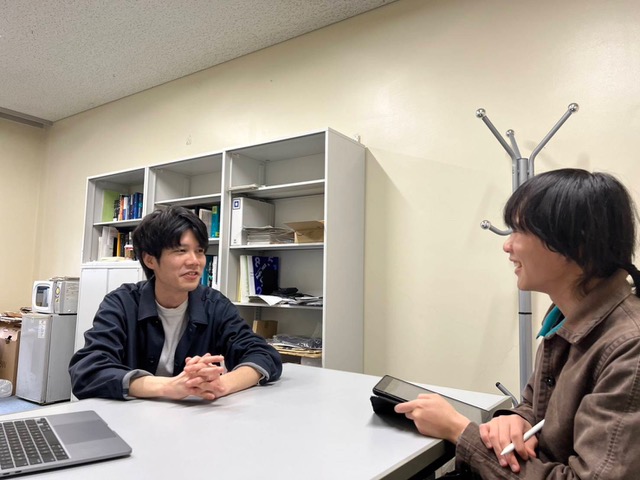

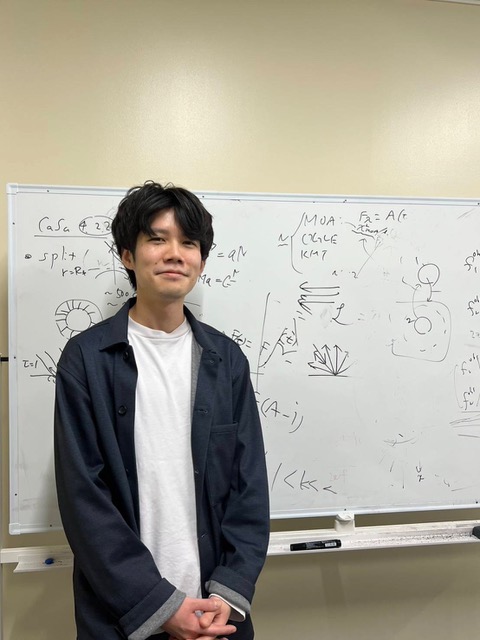

2012年から2020年までの8年間、東京大学およびプリンストン大学で宇宙科学の研究を行った。日本天文学会に所属して、太陽系外惑星の研究を進めている 。現在は大阪大学大学院理学研究科宇宙地球学専攻の准教授を務め、 「学問への扉―天文データ解析」の授業を担当している。

「天文データ解析」とは?

Q:まず「天文データ解析」について、概要や目的の簡単な紹介をお願いします。

夜空に輝く星々のほとんどは、人類には手が届かないほど遠方にあります。しかし、これらの天体から地球に届く光を測定・分析することで、 我々は地球にいながらにして遠く離れた宇宙の様子を知ることができます。この授業では、天文観測から得られた宇宙についての知見を講義形式で紹介するとともに、その裏付けとなる観測デー タを自分でプログラムを書いて解析してもらったり、データの解釈を議論してもらったりしました。具体的には、太陽以外の星を公転する惑星、銀河系の中心に存在すると考えられている巨大なブラックホール、宇宙空間全体の膨張などに関するデータを扱いました。学問への扉は理系・文系を問わず幅広い専攻の人を対象とした授業なので、天文学の予備知識は仮定せず、データ解析に必要なプログラミングも授業の中で扱いました。

一つの目的はもちろん、今述べたような天文学全般に関する基礎知識を紹介することです。宇宙について我々天文学者がどういう方法で、これまでにどのような理解を得たかをお伝えしたいと思いました。

もう一つの重要な目的は、実際のデータの解析を通じて、それらの知識が確立される過程の一部を体験していただくことです。高校の授業だと基本的に「何かの知識を習う」、「こういうのはもう正しいとして、わかっているので、これを勉強しましょう」という形だと思います。でも実際はそういう知識が確立するまでには、色々な試行錯誤があって、いきなり「こうだ」とわかるわけではなく、みんながいろいろ仮説を立て、それを検証するという作業の積み重ねがあります。そういう複雑なステップを経て自分で納得する過程を少しでも体験して欲しいという意図で、データの解析・解釈を授業で扱いました。

Q:この授業の目的は知識の 鵜吞みにするのではな いですね。この授業はどのような内容を勉強できますか?研究のプロセスを学ぶ ことなどですか?

確かにこれは研究のプロセスでもありますが、研究以外でも同様な状況は多いのではないかと思います。世の中の問題 には決まった答えが用意されているわけではないので、手持ちの情報に基づいて何を結論するかを自分で考える必要がありますよね。天文に関する色んな知識を 知ってもらうことでも、もちろん人生が 豊かになると思いますが、それに加えて 「こうだよ」と言われたことが「本当にそうかな?」というのを自分で納得いくまで考えてもらうということも重視しました。そういう作業は研究をするかしないかにかかわらず、どの道でも必要になってくると思います。せっかく大学に来たのでそういうことをやってみてもらうのも良いかなと思いました。そのための題材として天文学のデータを使ったという言い方もできます。私自身が研究でデータ解析を日常的にやっていて知識を持っているので、それを活用しました。 またそのようなデータの解釈の強力な道具の一つとして、授業ではプログラミングにも挑戦してもらいました。

Q:分かりました。 データに基づいて考えるのは研究に限らず人生にも色々な場面で使えますよね。

そうですね、もちろん日常的にプログラミングをする人は多くないかもしれませんが、そうでない人でも今後の人生で、自分でなにか情報を持ってきて、それを解釈して決断を下さないといけない場面はあるかもしれません。その時にプログラムを使うという方法があるということだけでも知っておいていただくと、選択肢が広がって良いかなと思います。

Q:確かにそういう場面が人生にきっとあると思います。勉強は問題を解くことより、考えるプロセス が大事ですね。

もちろん「こういう問題をこうやって解きます」と教わって、解けるようになるのは大事なんですけど、「じゃあ、なんでこうやるのか?」「ほかの方法だとなんでダメなのか?」について考えるとより理解が深まります。研究でも、誰かが「こうだ」と言っていることについて、「本当かな?」というのを自分で何か調べていくと、「やはり、本当だな」と納得する場合もあれば、ちょっと新しいことが見つかってくる場合もあったりします。何かを理解するというのはそういうプロセスなのではないかと思います。

Q:考えるプロセスの大切さを感じました。天文学は「惑星」などを扱いますが、意外と人生に役立ちます。特に、問題や疑問を解決するための考え方が基本的に一緒であることに気がつきました。分からないとき、戸惑うとき、「天文学」の謎を解くと同様に、冷静に考えたら簡単に解決できると思います。

授業準備において大事なこと

Q:先生が実際に行われた研究を課題にした記憶があります。それについて、題材の選び方や、内容の 単純化などありますか?

課題の中には教科書 に載っている内容も含まれていますが、 自分で手を動かしたほうがより理解が深まるだろうと思われる題材を選びました。あとは、最新の研究の話題でも、ある程度理解できそうなものは積極的に取り入れるように心がけました。ニュースとかでもし聞く機会があったときに、自分で理解できると嬉しいかなと思ったので。

内容の単純化も多少はしているのですが、扱う題材を選ぶ段階で、なるべく今の時点で持っている知識で理解できるようなものを探すようにしました。全然分からない内容だと、結局 「こうなんですよ」と言われて、「はい。そう、そうなんだ」となってしまうので。天文学の勉強としてはそれでもいいですけど、一応趣旨としては自分で考えて納得して欲しいということだったのです。

Q:なるほど、それは授業の分かりやすい理由ですね。色々な準備 が必要だと思いますが、一番心掛けていることは何ですか?

授業内容が理解しやすかったかどうかは分からないですが、私自身が心掛けているのは現象自体を自分が深く理解することです。それにはやはり数式に基づく理解が必要だと思います。私が説明するうえでは、まず数式に基づいた理解をするようにした上で、その本質的な部分を言葉でお話しするというのを心掛けています。

授業のコツ

Q:授業のコツについて教えていただけませんか?

準備

まずはトピックを考えました。それなりに興味深く、かつ、学生の皆さんが持っている知識、あるいは授業の時間内で説明できる知識で、自分で考えて納得できるような題材を選ぶよう心掛けました。そういう題材を選ぶところに、かなり多くの時間を使っています。

あとは授業で使うデータ解析プログラムの例を作ったり、説明のスライドを作ったりとかですね。この授業では数式を多く使った説明はできないこともあり、 具体例や視覚的な要素をなるべく多く取り入れました。例えば、ケプラーの法則とは軌道半径の三乗と公転周期の二乗の比が一定になることだと言われてもあんまりピンとこないですね。だから、惑星が回っている絵を見せて、「ここが公転周期です」とか、そういう図やアニメーションを用意しました。適切な素材がなければ自分で作る必要があるのでそういうところにも時間を使いました。

相手も大事!

あとは皆さんが何を知っているかを想像します。教える相手が誰かを考えていないと、自分が一方的に喋っているだけになってしまうかなという気がします。

学生のフィードバックを考慮

ただ私が正しく想像できているかはもちろんわからないので、毎回学生の皆さんに内容がどのくらいわかったかアンケートを取ってフィードバックしてもらいました。それを元に次の授業をどうするかというのを考えます。説明が伝わってなさそうなところがあったら、次の回でもう少し説明をしたり、そもそも扱う題材を変更したりしたこともあります。

天文学に興味を持っている方々へ

Q:天文学に興味を持っている人 への 言いたい ことがありますか?例えば、小学生に「私、宇宙に興味を持っています!」と言われたら、先生 はどういう反応をすると思いますか?

まずそのように言われたらとてもありがたいですね。そして、どういうきっかけで興味を持ったのかを聞いてみたいです。皆さんが天文学のどういう部分にどういうきっかけで興味をもつかというのは、授業や講演をする上でも知っておきたいところです。

Q:天文学を研究したい人に少しアドバイスしていただけませんすか?

基本的には興味に従って勉強してもらうのがいいと思うんですけど、研究するとなると、やはり学校で習う物理とか数学とかをきちんと勉強しておくと後々できることの幅も広がります。本格的にどういうトピックを研究するにしても、やはり役に立ちます。天文学の特定の分野の勉強は急いでやらないといけないということはないと思います。

*****

どうでしたか読者の皆さま、人生における判断をくださないといけない場や、戸惑うとき、「惑星」に聞いたらいかがでしょうか?もちろん、占いなんかではないです。「惑星」を調べる天文学の一部は、そのプロセスを参考にしても良いでしょう。

(インタビュー:2023年11月)