環境活動家のテンダーさんは、生態系の再生と人びとの日常の困りごとの解決を同時に可能にする技術や仕組みを研究し、世界の人たちと共有しています。この連続講座ではその一部をおすそ分けしてもらいます。

といっても、ただテンダーさんの手法をなぞるわけではありません。一人ひとりが手を動かし、つぶさに観察し、得た情報と自分の知識を照らし合わせ、思考を働かせ、仮説をたてて実験することをたっぷり体験します。それは、お金や消費社会といった既存のシステムの構造を知っていく道のりでもあり、自分の生きかたをオルタナティブな視点から考える機会にもなるかもしれません。

▶︎ このオンライン講座の趣旨は「テンダーさんのその辺のもので生きるオンライン講座、はじまるよ!」をご覧ください。

*このレポートは、講師のテンダーさんに執筆をお願いしました。

人類が6000年ものあいだ続けている普遍的な技術である鋳造を取り上げ、世界中で普遍的な材料である「砂」で型を作り、実際に錫をカセットコンロで溶かし、型に流し込んでお猪口(ちょこ)を作りました。

錫の猪口は大変高価なものです。ところが、子供の砂場遊びの延長のような作業で、小学生でも作れてしまうものです。

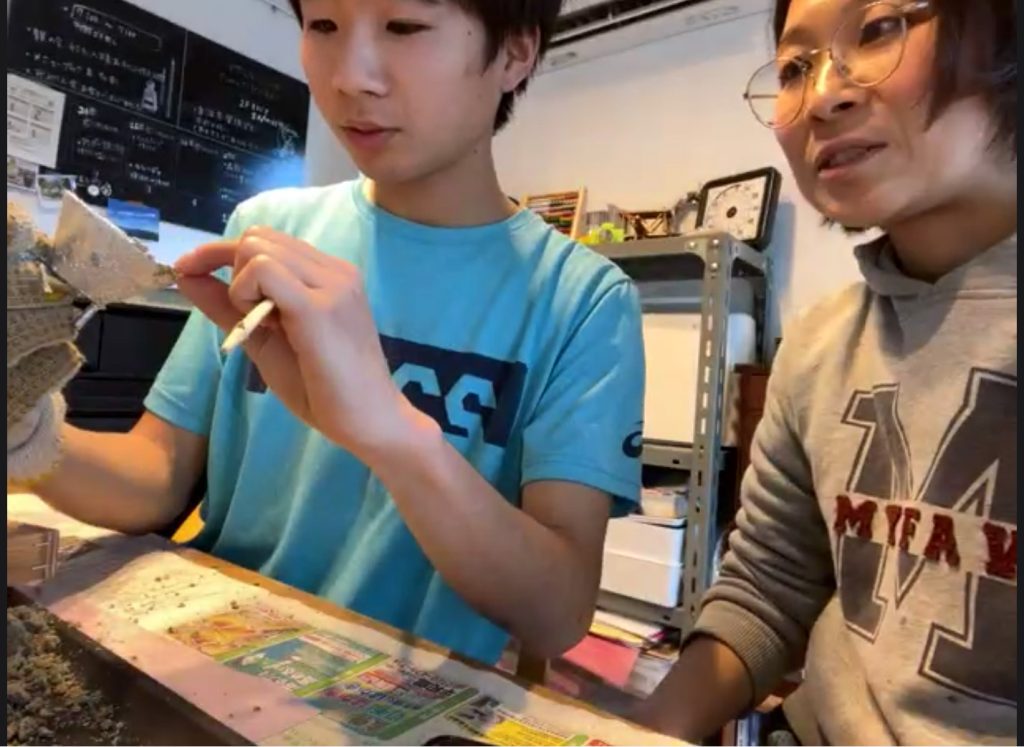

鋳造回では、世界の中での鋳造の役割、面白さを解説する座学のあと、参加者さんそれぞれが錫鋳造にチャレンジしました。

目次

- 鋳造回 : 設計の意図について

- A. 鋳造は、砂遊びと仕事(工業)をつなぐ技術

- B. 原型があれば、全く同じものをいくらでも増やせる

- C. 生きていくのに必要な技術群が描くフォルムと、学校で習うものが描くフォルムのズレ

- D. プラスチックリサイクルのムーブメント「Precious plastic」につながっていく

- 製作パート

1. 鋳造回 : 設計の意図について

A. 鋳造は、砂遊びと仕事(工業)をつなぐ技術

鋳造は紀元前4000年頃からおこなわれていたとされる、極めて古い技術だ。

学校で習った銅鐸や青銅器なんかが人類初期の鋳造品として有名なものなので、現代では銅鐸や青銅器は使わないから、鋳造のことを時代遅れの技術だと思うかもしれない。

ところが、6000年を経た現代においても、鋳造は人類最先端の技術であることに変わりはない。

例えば、自動車メーカー・マツダのエンジンブロックは砂型と鋳造で作られているし、

巨大タンカーの、直径8Mにもなるスクリューは、まだまだ鋳造で作られている。

なぜなら、精密で巨大で強度のあるものをたくさん作る方法は、これまでずっと人類には鋳造しかなかったからだ。

(ここ数十年で、3Dプリンターで巨大かつ精密なものを作れるようになってきたが、金属部品に関してはまだまだ大きさの制限がある状況)

そして6000年間も使い続けてきた技術の歴史は、私たちの身体に生まれながらに染み付いているように私は思う。

たとえば子供達の好きな砂場遊び。

穴を掘って、そこから出た砂を隣に盛って山にして、腕を突っ込んでトンネルを掘り、最後にそこに水を流す・・・。

これは鋳造でやることと全く同じだ。

仮に最初に掘った穴がたとえば真上から見たらハートの形で、トンネルに流した水が溶けたチョコレートだったら、流し込みの後は、固まったハート型のチョコレートが得られるはず。鋳造はこれを金属を溶かしてやるだけの話だ。

しかもトンネルは、溶けた金属の断熱材を兼ねていて、これをトンネルではなく「フタのない水路」でやると、あっという間に空気に熱を奪われて溶けた金属は固まってしまう。

(ちなみに、日本の鋳造の世界では溶けた金属のことを「湯」と呼ぶ)

誰から教わらなくても、当然のようにした砂場遊びの体験。(誰に習わなくても、砂で池を作り山を盛った記憶があると思う)

6000年間を経て、今もなお第一線で使われ続ける鋳造の技術。

私が思うに本質的な技術は、この鋳造のように「遊びがそのまま仕事に成る」ように思う。

B. 原型があれば、同じものをいくらでも増やせるのが鋳造

鋳造回当日は、100円ショップで売っているお猪口を「原型」として、それを砂に埋めて「砂型」を取り、砂型を組み立て溶かした錫を流し込み、錫のお猪口を作った。

そもそも、錫製品はとても高価だ。

例えば、ある錫のお猪口は重量270gで、ひとつ6,050円の値段がついている。(1kgあたりに直すと22,407円)

かたや、錫をペレットで買うと1kgで7,000円くらい、今回の講座では200gのペレットでひとつのお猪口を作った。

そして鋳造は、十分に練習をしてコツを掴めば、子供でも市販品と同じレベルの品物が作れてしまう。

また、一つの原型(原型はガラスでもプラスチックでも良い)があると、溶かす金属さえあればいくらでも同じものを作れるのも鋳造の魅力だ。

とはいえ毎回「全く同じ」になるわけでなく、鋳肌や質感は鋳造ごとに変わる。量産できる工業技術でもありながら、手作りでもあり、工業と手作りとの中間的な技術だと私は思っている。

C. 生きていくのに必要な技術群が描くフォルムと、学校で習うものが描くフォルムのズレ

私が思うに、

小学校や中学校で習う教科で得る知識・技能と、実社会で必要とされる知識・技能は大きく乖離している。

たとえば、私はファブラボという貸し工房を経営していて分かったのだが、多くの人は大人になっても、ものが壊れるとセロテープで直したり、糊で貼ろうとする。子供の頃に図工で得た成功体験以後、ものを作ったり直したりの新しい体験がなかったからでは、と私は推測する。

しかし、あなたが何かの修理を日本で発注して、セロテープを貼ったり糊でくっつけたりしただけで返ってくることがあるだろうか。

その場しのぎでなければ、そういう直し方はまずしない。

プロはそんなことをしないし、そんな直し方は長持ちしなくて意味が薄いとほとんど大人全員が知っている。

それなのに、セロテープ以外のやり方を何一つ知らない。

これが、必要になる技術と習った技術の乖離であり、

さらに私が言うのはその技術ひとつひとつが集合したフォルムが、異常と言っても過言ではないほど違う形をしてはいないか? ということだ。

この視点から眺めれば、世界は未だ鉄器時代なのに義務教育で鉄工を習わず、モーターとエンジンが力的に物事を支配しているのに、重機の操作も修理も習わない。

世界はあらゆるレベルでの紛争だらけなのに、議論や合意形成技術や脳科学を習わず、お金がないと生き抜けない資本主義に国々をデザインした割には、お金の稼ぎ方や支出の減らし方を学校では教えない。

全くと言っても差し支えないほど、現代日本の教育と「世界(と人生)に必要な技術のフォルム」は噛み合っていない。

それに対し、鋳造は間違いなく世界のフォルムの中で大きな重みを持つ技術である。

なぜなら、大量生産のための金型の製作や、個人でも複雑で強度のあるものを比較的簡単に、無償で手に入る砂を使って始められる、持たざる者が生きていくための技術だからだ。

D. プラスチックリサイクルのムーブメント「Precious plastic」につながっていく

2013年にオランダのデイブ・ハッケンスという若者が始めた、プラごみをリサイクルする世界的なプロジェクトが「Precious Plastic」だ。

これは、プラごみをリサイクルするための機械を設計図から公開し、世界中で数十万人が加わった大成功のプロジェクトだ。

一般には、溶けたプラスチックを流し込む金型は数十万円もするものだが、もしあなたが鋳造を身につけたのであれば、落ちているアルミ缶や、廃棄されるアルミサッシから金型を作ることができる。

その元となる原型も、今や3Dプリンターが3万円で買える時代なので、個人で原型製作もできるようになった。

(私がやった実例が以下のリンク)

https://sonohen.life/beachclean-injection-01/

金型は量産を可能にする。

私が思うに、金型文化が今の世界を象っている。

2. 製作パート

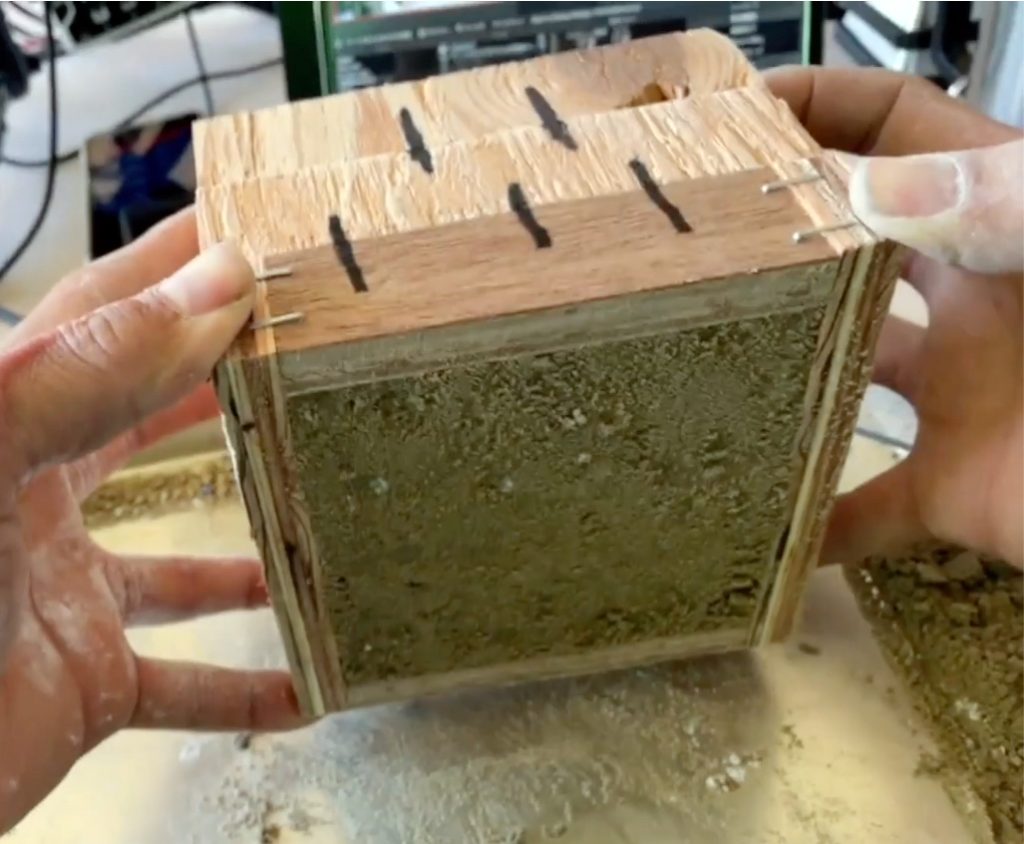

当日の製作パートでは、

- 鋳造の段取り説明後、

- 事前送付した木枠にそれぞれが砂を籠め、

- 非常に重要な「木枠の重ね順」「原型の取り回し順」を辿りながら、

- カセットコンロで錫(事前送付)を溶かし、鋳造をする

を行いました。(オンラインでの鋳造講座は少なくとも日本初ではなかろうか)

鋳造(と生砂型)の良いところは、失敗しても何度もやり直せるところです。

当日も失敗しながらやり直して最後には見事鋳造を完成させた参加者や、講座後に何度もチャレンジして納得できるものを完成させた参加者からのご報告もありました。

* 材料、道具は、こちらをご参照ください。

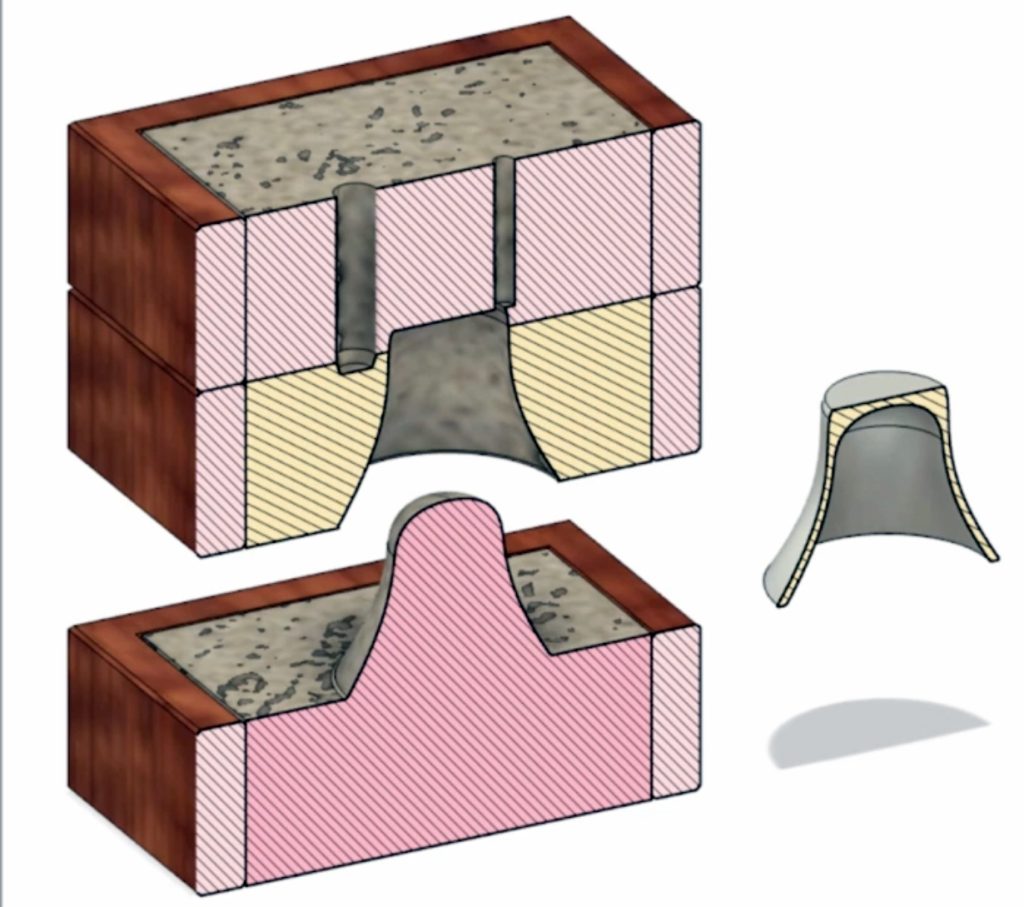

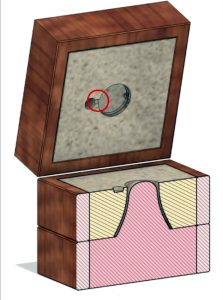

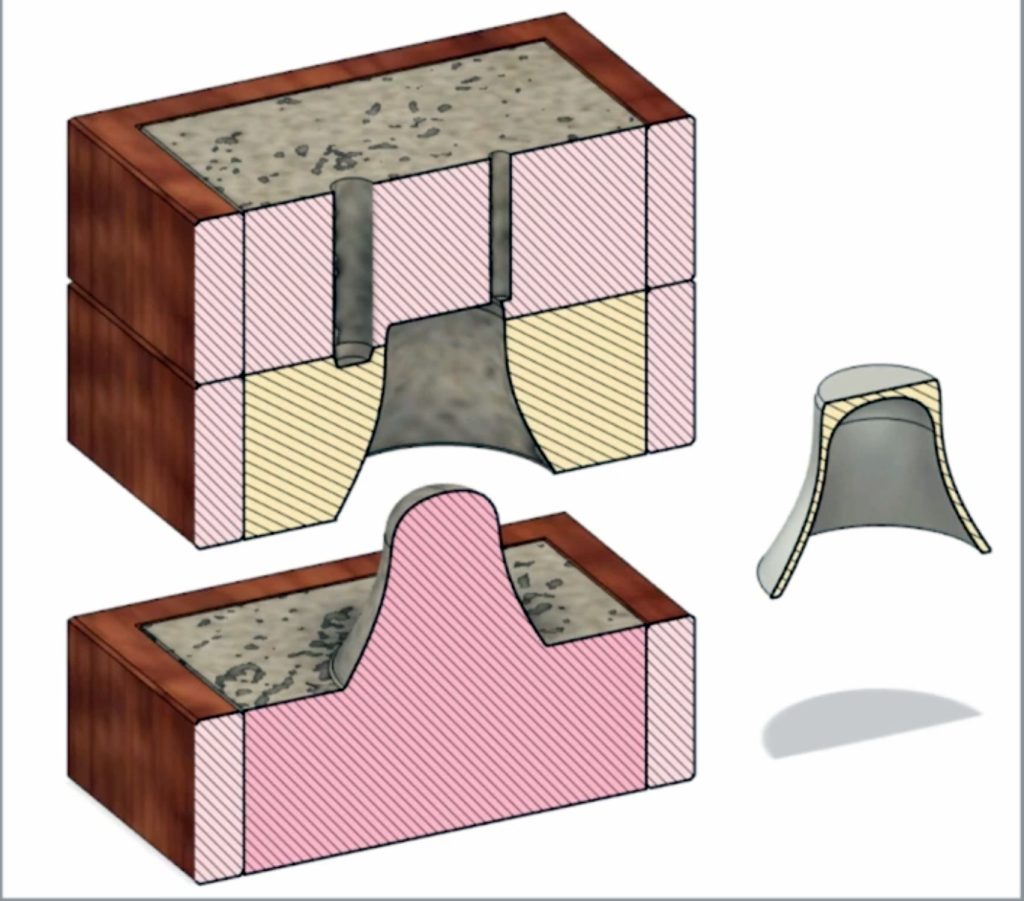

1. 型を作る

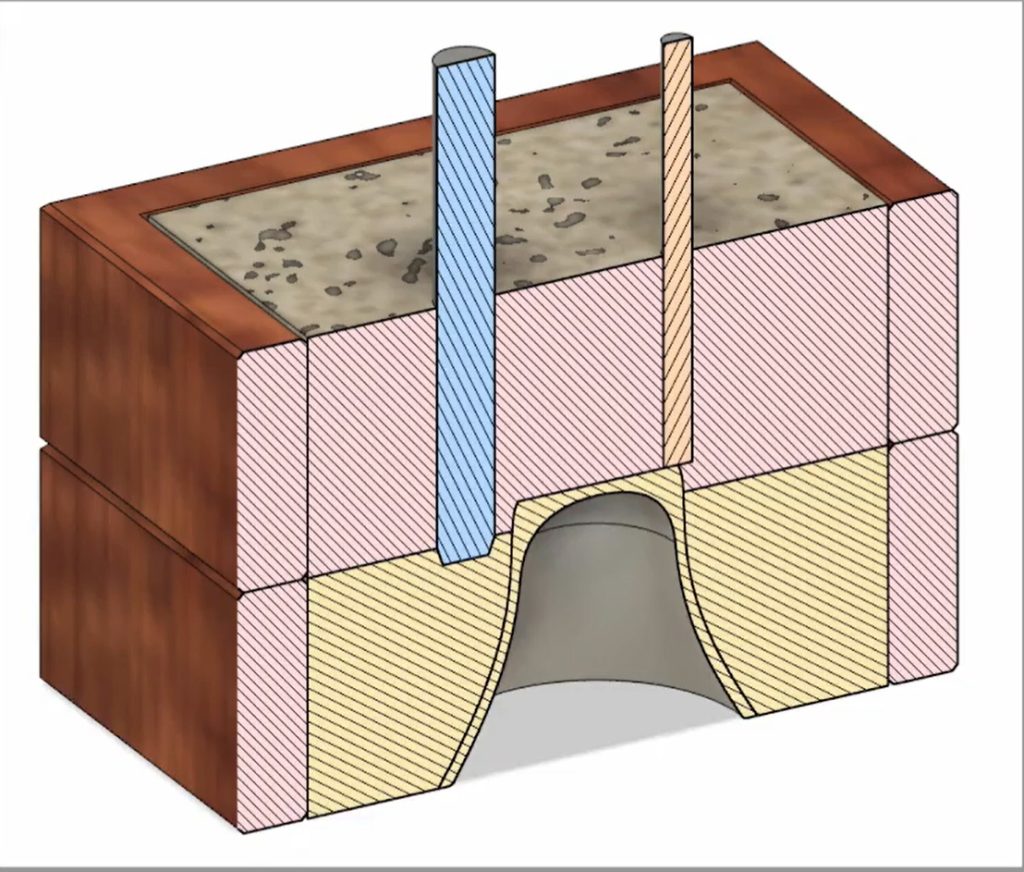

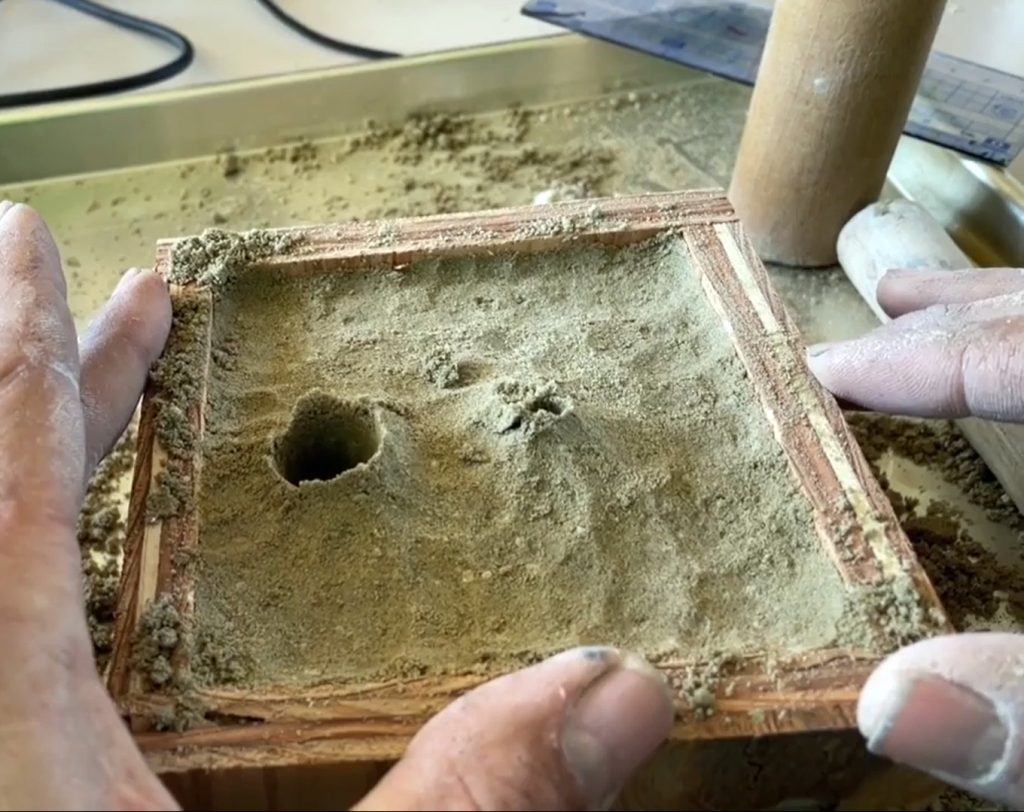

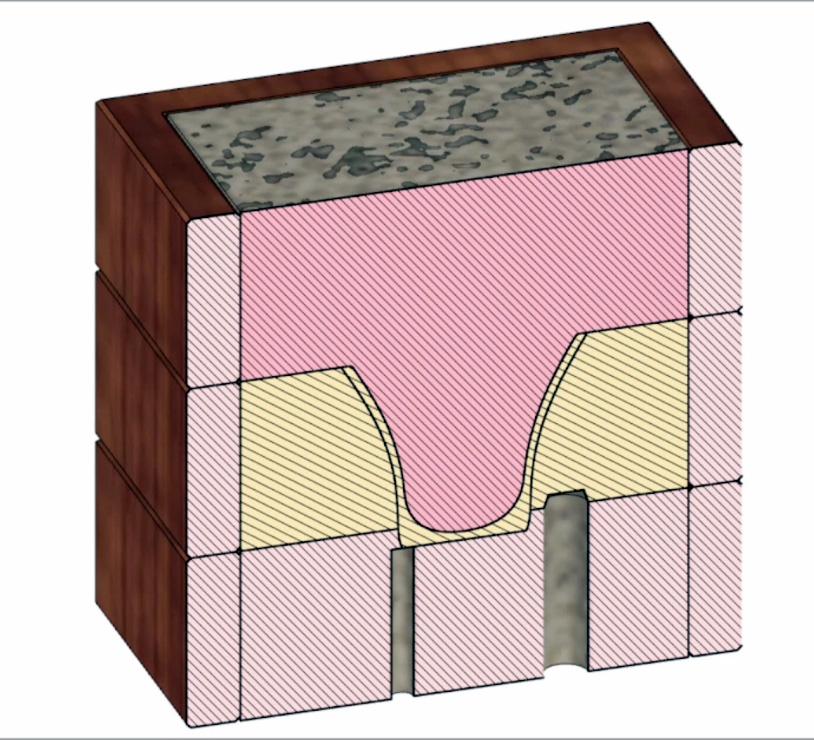

1) 3つの木枠のうち、2段を重ね、原型を置いて合成砂(鋳砂でもいい)を入れて押し固める

2) 湯口(錫を流し込む穴)と湯上がり(錫が出てくる穴)を作る

3) 木枠を、2段重ねのままひっくり返す

4) 3段目の木枠を重ね、砂を入れて押し固める

5) 3段重ねの木枠をひっくり返す。さらに上の2段を抜き、ひっくり返す。

6) 原型を外す

7) 原型の型どりをした2つの木枠を重ねる

8) 湯道(流し込んだ錫が通る道)を作る

9) 湯だまりを作る

錫は砂にあたると冷えて固まるが、最初に当たる場所が深く掘ってあると、その穴に流れ込んで固まった錫の上を、まだ温かい錫が固まらずに通っていける。

10) 3段目の木枠を重ね、型を完成させる

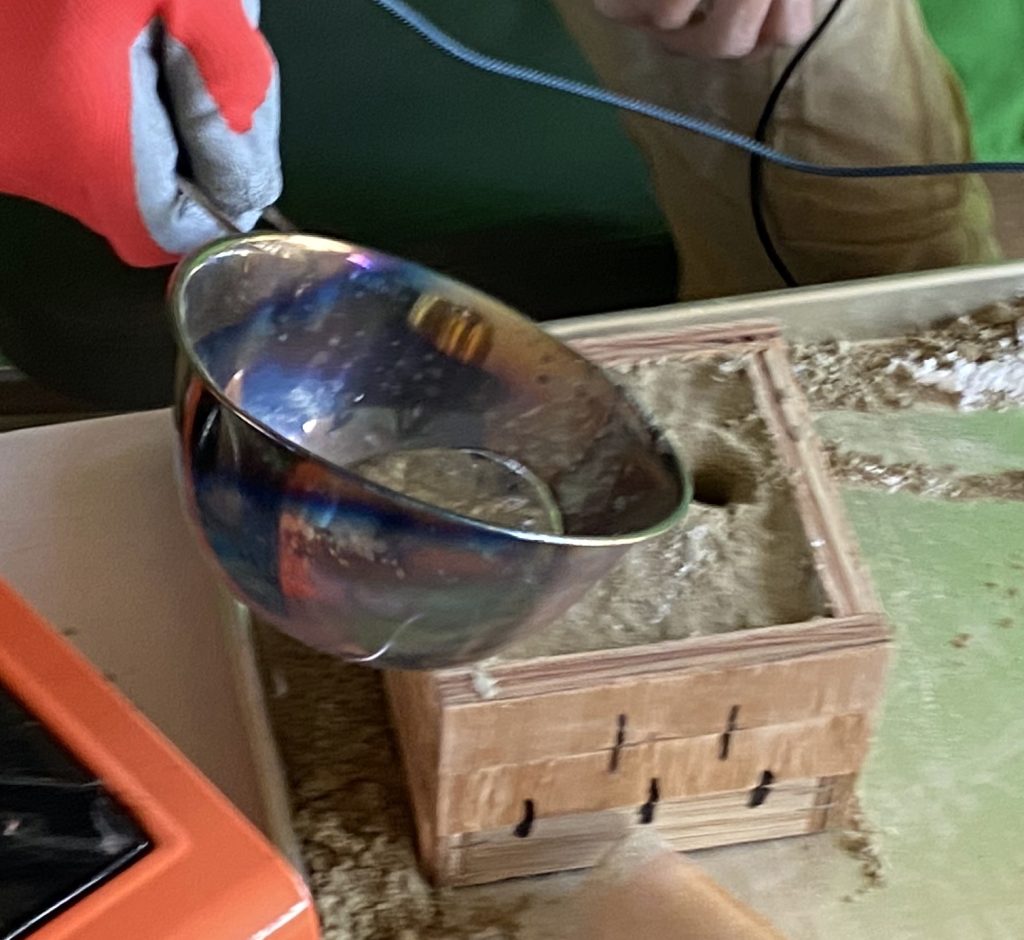

2. 錫を溶かして流し込む

1) あらかじめ手順をよくイメージする

溶かした錫はすぐに固まってしまうので、あらかじめ手順をよくイメージしてから、とりかかる。

一回注ぎ込みを中断すると、そこで固まってしまうので、あふれそうに見えても(実際には錫は水よりもあふれない)、途切れることなく連続して流し込む。カセットコンロから型までの距離も最短にしておく。

消火の準備をし(錫には水は絶対にかけない。万一、コンロの火が燃え広がった場合、火にかけるための水)、目を保護するためのゴーグルをする。必要に応じて軍手をする。

2) 錫を鍋に入れ、火にかける

3) 溶けた錫を木枠の型に流し込む

上の画像では湯上がり(ちいさなほうの穴)まで錫が出てきていないが、型全体にちゃんと錫がまわっていると湯上がり錫が出てくる。

4) 錫が固まったら、木枠をバラして中身を取り出す

5) 完成

うまくできなかったら、固まった錫をもう一度溶かせばやり直せる。

[執筆: テンダー]

[事業担当: 室中 直美]

このオンライン講座は、2021年2月から2023年3月まで実施しました。

▶︎ 全講座のスケジュール

▶︎ これまで実施した講座のレポート

– 第1回「アルミ缶を使い倒そう」

– 第2回「棒と板だけで火を起こそう」

– 第3回「3D設計と3Dプリントを覚えて、必要なものを作ろう」

– 第4回「雨水タンクを作って、水を自給自足しよう」

– 【前編】 第5回「システム思考を身につけて『しょうがない』を乗り越えろ!」(テンダーさん執筆)

– 【後編】 第5回「システム思考を身につけて『しょうがない』を乗り越えろ!」(テンダーさん執筆)

– 【前編】 第6回「その辺の草からロープを作ろう。ロープができれば暮らしが始まる」

– 【後編】 第6回「その辺の草からロープを作ろう。ロープができれば暮らしが始まる」

– 秋の特別編「その辺のもので生きるための心の作法 〜『正しさ』を越えて」 (テンダーさん執筆) new!

– 第7回「プラごみから必要なものを作る」

– 第8回「キッチンで鋳造を始めよう!」(テンダーさん執筆) new!

– 【前編】第9回「鉄工を身につけて強力なストーブを作ろう」(テンダーさん執筆)

– 【後編】第9回「鉄工を身につけて強力なストーブを作ろう」(テンダーさん執筆)

– 第10回「きみのためのエネルギー。 実用パラボラソーラークッカーを作って太陽熱で調理する」(テンダーさん執筆) new!

– 【前編】 第11回「交渉を学び、こころざしを護る」(テンダーさん執筆)

– 【後編】 第11回「交渉を学び、こころざしを護る」(テンダーさん執筆)

– 【前編】 第12回「生き物の輪に戻るためにドライトイレを作ろう」(テンダーさん執筆)

– 【後編】第12回「生き物の輪に戻るためにドライトイレを作ろう」(テンダーさん執筆)

– 第13回「当たり前を変えよう、大切なものを守ろう」(テンダーさん執筆) new!

事業データ

「キッチンで鋳造を始めよう!」(テンダーさんの「その辺のもので生きる」オンライン講座第8回)

2022年2月27日(日)

オンライン

TJF

テンダーさん(環境活動家、生態系の再生と廃材利用のための市民工房「ダイナミックラボ」運営)

https://sonohen.life/

中学生〜大人 21名(日本、スイスから参加)

大舩ちさとさん、岡崎大輔さん、岡田香織さん、都築藍さん、堀江真梨香さん、松尾郷志さん