環境活動家のテンダーさんは、生態系の再生と人びとの日常の困りごとの解決を同時に可能にする技術や仕組みを研究し、世界の人たちと共有しています。この連続講座ではその一部をおすそ分けしてもらいます。

といっても、ただテンダーさんの手法をなぞるわけではありません。一人ひとりが手を動かし、つぶさに観察し、得た情報と自分の知識を照らし合わせ、思考を働かせ、仮説をたてて実験することをたっぷり体験します。それは、お金や消費社会といった既存のシステムの構造を知っていく道のりでもあり、自分の生きかたをオルタナティブな視点から考える機会にもなるかもしれません。

▶︎ このオンライン講座の趣旨は「テンダーさんのその辺のもので生きるオンライン講座、はじまるよ!」をご覧ください。

*このレポートは、講師のテンダーさんに執筆をお願いしました。

ソーラークッカー回では、太陽光の光を集めて、安価な材料から高性能なソーラークッカー作りをご一緒しました。

「その辺のもので生きる」の連続講座中、最高難易度の回となりましたが(作業量、作業精度ともに負担が大きかった)、それでも完成させたチームは嬉々としてお日様を追いかけておりました。

このレポートでは、この講座の狙い、問いを解説します。

目次

- ソーラークッカー回 つまりどういうことだったか?

A. 日本では「日照」「雨」「廃物」の3つは、生まれの違いによる入手性の違いが(ほぼ)ない

B. 熱を得るために、現代人は途方もないエネルギーを化石燃料から取り出している

C. 2023年現在、実用ソーラークッカーは買うのをためらうほど高価である - 製作パート

A. ホームセンターや100円ショップで手に入るもの、暮らしから出るごみからソーラークッカーを作る

B. 大きな二次曲線を現実に再現する

C. 自分よりも大きくて、強度のあるものを作る

1. ソーラークッカー回 つまりどういうことだったか?

A. 日本では「日照」「雨」「廃物」の3つは、生まれの違いによる入手性の違いが(ほぼ)ない

私テンダーは20代のそれなりの時間を放浪に使いまして、もちろん旅に出る若造がお金なんて持ってるはずもなく、

- 「落ちてるものを拾って使う」

- 「タダで手にいれる段取りを知っておく」

- 「どこでどんな廃物が出るかにアンテナを張っておく」

この3つに自ずと注意が向くようになりました。(例えばパン屋では無料で「パンの耳」がもらえたり、道草を摘んで干してから公園で水を汲んで枯れ枝でお湯を沸かして淹れれば立派なお茶になります。空き缶を拾ってコンロを作って売り、路銀を稼いでた時期もありました)

さて、先の3つのポイントはモノだけに限りません。

「日照」や「雨」も、『お金』を必要としないで得られるサービス(=恩恵)です。(日本では「治安」や「道路」も、今のところ持たざる者は支払いをせずに恩恵を受け取れるサービスですね)

また、公共サービスとして、灯り(≒電気)、水道水もタダで得られると考える人も多いかもしれませんが、身なりによって公共の場から閉め出されたりという事例が日本ではあるので、万人に解放されているとは言えません。

そういったものではなく、得るために住所やお金や実印や信頼を必要とせず、ほとんどの人が「得ようと思えば得られる」もの。

それが私なりの結論だと「日照」「雨」「廃物」の3つなんです。

これはつまり、「日照、雨、廃物から暮らしを構築する技術を身につけることが、格差を乗り越える技法そのものであるはず」ということです。

子供の7人に1人が貧困家庭とされ、さらに格差は広がるであろう未来予測の立つ日本において、生まれや成長環境に大きく依存する「お金」を基にした処世術を子供たちに教えるよりも、誰でも得られるために「争いの起きないもの」を使って暮らしを構築する技術を教えた方が生きる道標になると、私は強く信じています。

以上の理由により、この連続講座ではこれまで雨水利用、プラごみやアルミごみからのものづくりなどを扱ってきました。

そのうちの、日照にフォーカスを当てたのがソーラークッカー回でした。(焦点だけに!)

B. 熱を得るために、現代人は途方もないエネルギーを化石燃料から取り出している

熱というものの理解を深めること

日照というエネルギーは、日々私たちの元へ降り注いでいます。

そこには、「光」「熱」「紫外線による殺菌」などの恩恵が含まれておりますが、生まれてこのかた当たり前のように降り注いでいるので、多くの人は特別に意識を向けません。

かたや、私たちは日々の暮らしで、びっくりするほどの熱を必要としています。

体温を保持するための燃焼(ものを食べるということ)、調理の熱、家の暖房、食糧生産のための熱と光、乗り物のエンジンの爆発的燃焼、レジャーのための焚き火などなど。ヒトが生きるために熱を必要としない日は1日たりともありません。

ところが、当たり前のように降り注いでいる熱エネルギーをそのために使うかというと、どうしたことか、ほとんど使いません。

かたや、木というのは日照エネルギーの蓄積そのものです。30年生の木を燃やして得られる熱量は、その木が受け取り続けた30年分の日照エネルギーであり、それをごく短時間(数分から数時間)に放出させるのが燃焼という現象です。

ゆえに、薪ストーブから得られる暖かさは、木がその身に引き受けた太陽エネルギーそのものなのです。

全く同じように、化石燃料である石油や天然ガスを燃やして得られるエネルギーも、元をただせば数万年分の日照エネルギーの蓄積であります。

さて、ここで質問です。

今、お茶を沸かしたい、食材に熱を入れたい、という目的のために数万年の蓄積を切り崩さなくてはならないほど、私たちの文明は発展していないのでしょうか?

今使う熱を、今降り注いでいる日照エネルギーから得る。

それこそが合理性であり、文明を携える高度な態度だと私は思います。

化石燃料を使わずに熱を得ることを、体感として学ぶこと

1m四方の地面に降り注ぐ日照エネルギーは、なんと1000W(=1kW、一キロワット)もあります。

これは、5号炊きの炊飯器の消費電力が650W、オーブントースターで850~950W程度なので、十分調理に使えそうなエネルギー量です。

ただご存知の通り、1m四方の真ん中にパンを一切れ置いてもこんがり焼けることはありません。熱エネルギーが1m四方に満遍なく散らばっているからです。

そこで、1m四方の虫眼鏡があったとして、パンの一点に光を集めたらどうなるでしょうか?

パンはすぐに焦げて黒くなり、黒くなった場所は炎を上げて燃えるでしょう。また、レンズというのはとても精密で高価なものであり、大きくなればなるほど飛躍的に値段は上がります。パンを燃やすために1m四方のレンズを手に入れるのは、全くもって合理的ではありません。

そこで、鏡面状のシートを使って光をパンの大きさくらいに集めてみたらどうでしょう。

鏡面のシートはとても安価(1m四方で100円前後)です。また、一点ではなく、パンの大きさくらいまでに焦点を広げれば、パンは燃えることなくこんがり焼けるかもしれません。

1m四方、パンの大きさの焦点、レンズで集めた一点。

全て同じエネルギー量なのに、起きる出来事はまるで違います。

私たちはまだ、光を集めて熱を得ることに慣れていません。

パンの焦点で光を受けたということは、大地が受け取るはずの日照エネルギーを奪ったということでもあります。

C. 2023年現在、実用ソーラークッカーは買うのをためらうほど高価である

せっかく地球に住む者の恩恵として太陽熱を得られるのに、かつ以上の理由から格差を乗り越えられる入り口であるのに、市販の実用ソーラークッカーは中古車が買えるような値段がつくのが現状です。

今回の講座で作ったものと同等サイズのもので30万円ほど。

かたや、性能は多少落ちますが、今回の講座で作ったものは材料費が5000円、さらにはより大きく拡張することもでき、自分で修理するのも簡単です。

完璧な設計とは思いませんが、安く、平易に作る実用オープンソースソーラークッカーとしては、着実な一歩目を歩み出せたと思います。

2. 製作パート

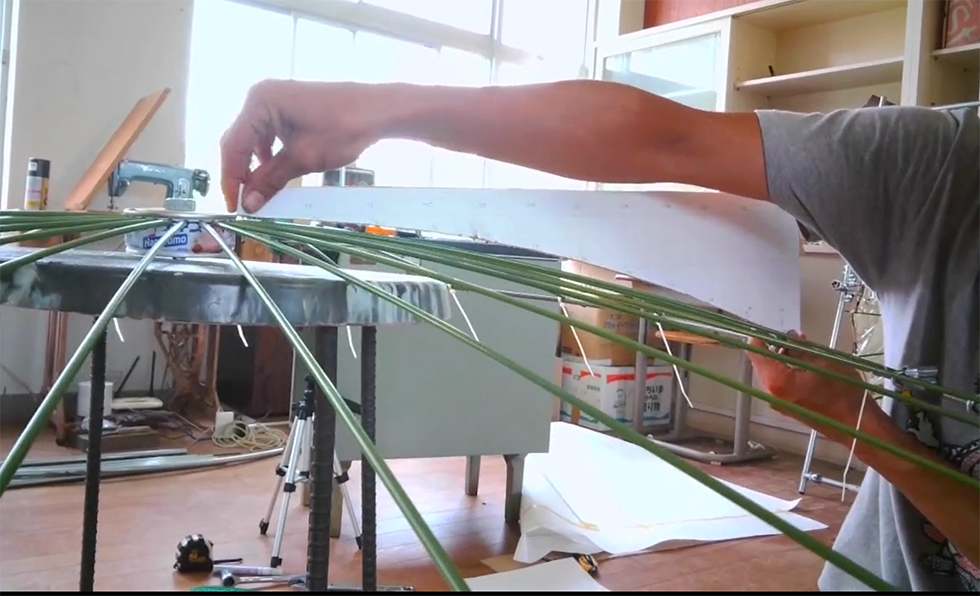

A. ホームセンターや100円ショップで手に入るもの、暮らしから出るごみからソーラークッカーを作る

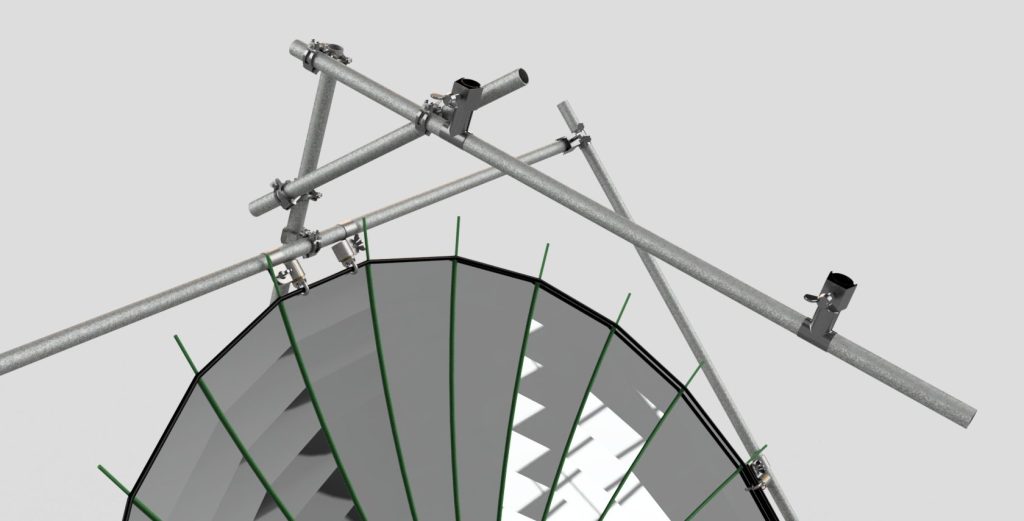

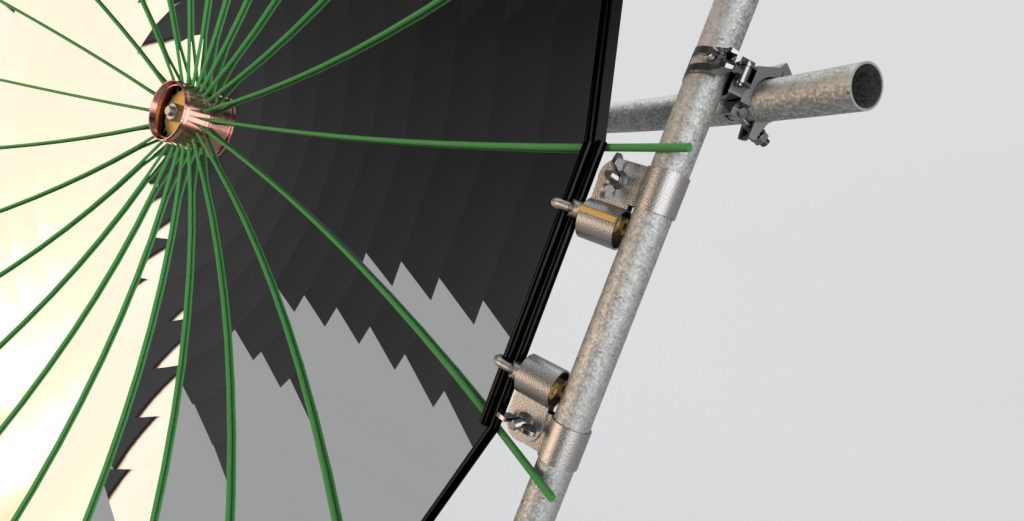

今回のソーラークッカーを作るにあたり、ホームセンターで買える

- 洋ラン栽培の支柱 (洋ラン線と言います)

- ボルトやナット

- 鉄の丸棒

- ビニールハウスパイプ

と、

- 食べ終わったツナ缶や、

- 100円ショップのエマージェンシーシートなど、

平易に手に入るものばかりで作りました。

これは、入手性の良い安価なものを使うことで、今後の改造や拡張、修理が簡単になるためです。

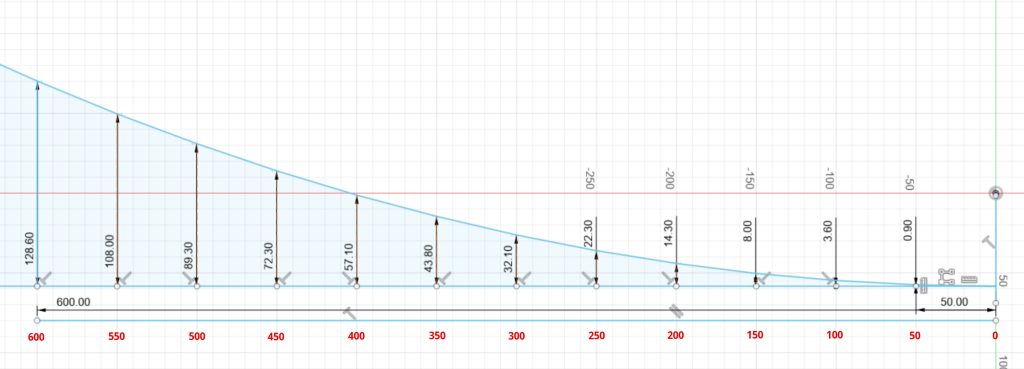

B. 大きな二次曲線を現実に再現する

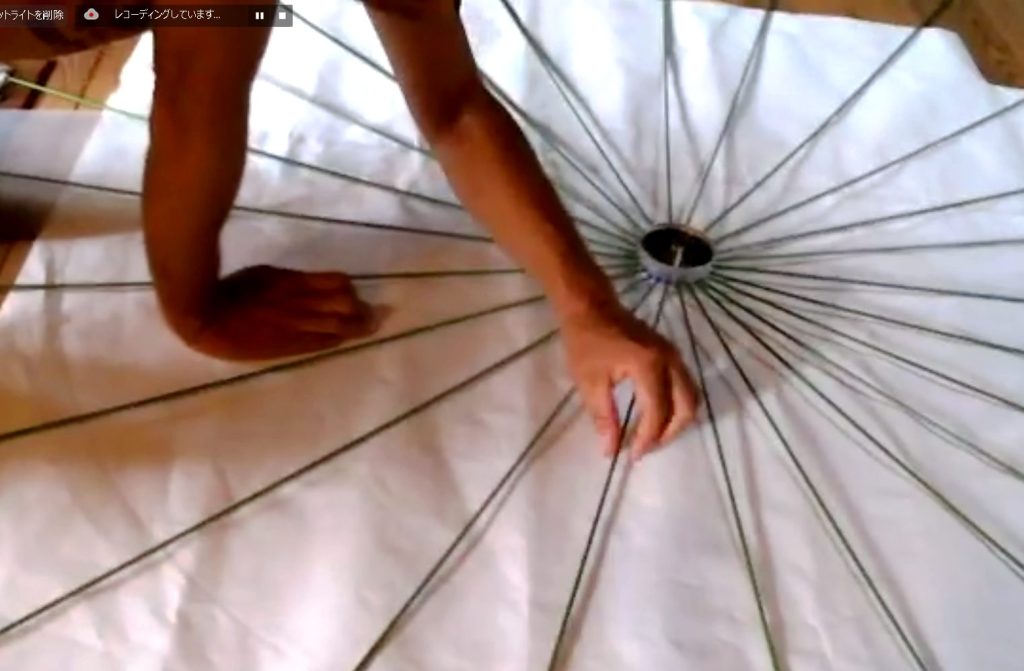

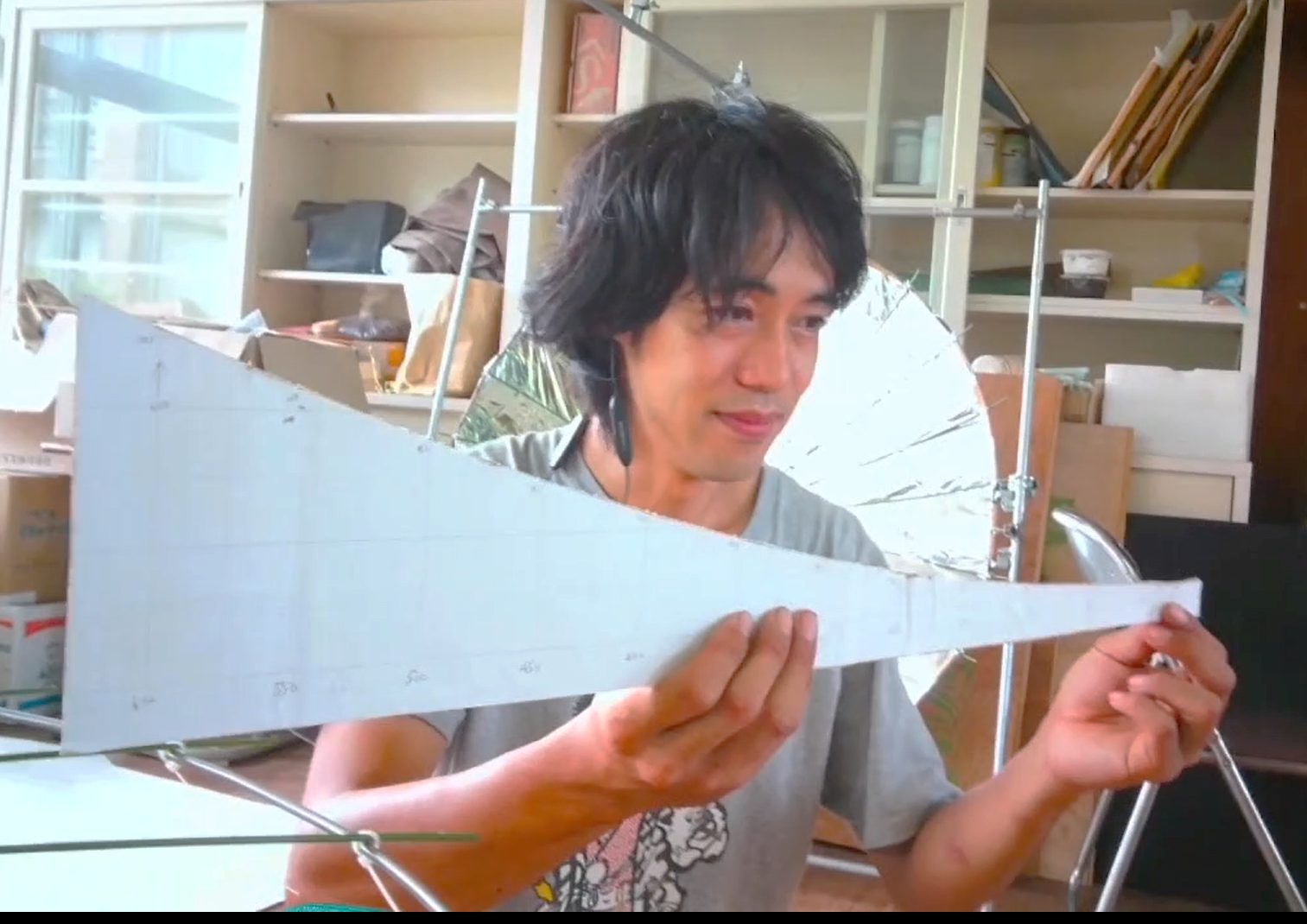

そして最大の難関は、パラボラ面が正確に一点に光を跳ね返すよう、二次曲線を洋ラン線で作ること。

このために、まずエクセルなどで計算した二次曲線を紙に写し取り、切り抜いて二次曲線のメジャー(定規)を作ります。

このメジャーに合わせて洋ラン線を24本曲げれば、かなり正確なパラボラ面ができますな!

(実際の製作では、正確性を期すためにたくさんの段取りを踏みます)

C. 自分よりも大きくて、強度のあるものを作る

非常に難易度の高い講座でしたが、最終的には3組がパラボラ面の完成まで時間内に漕ぎ着けました。

日本の義務教育を受けると、自分よりも大きいものを作る感覚が育たないように私は思っています。(学校で作る、平面でない大きなものは、段ボールハウスくらいだろうか?)

その後、大人になってDIYなどを始めると木工を身につける人もいますが、仮に木で今回のパラボラと架台を作ろうとしてもゴツく、不必要に大きく・重くなるか、曲げ木などの高度な技術が必要になるかのどちらかです。

今回のように鉄やアルミなどの金属を使うことで、スリムに・軽く作ることができます。

何が言いたいかというと、日照を受けたり、雨水を集める場合、装置の物理的な大きさがものを言います。

ところが、自分よりも大きいものを作った経験が乏しいために、作りがチャチになったり、素材にかかる力や重さや強度を想定できなくて壊れたりと、うまくいかないケースが多いように私は思うのです。

重さや強度を理解し、乗り越えていくために算数や理科が必要なはずなのに、その体験をしないために現実に結びつかない。

それを乗り越える意味も含めて、大きなソーラークッカーを作る体験を提供しました。

[執筆: テンダー]

[事業担当: 室中 直美]

このオンライン講座は、2021年2月から2023年3月まで実施しました。

▶︎ 全講座のスケジュール

▶︎ これまで実施した講座のレポート

– 第1回「アルミ缶を使い倒そう」

– 第2回「棒と板だけで火を起こそう」

– 第3回「3D設計と3Dプリントを覚えて、必要なものを作ろう」

– 第4回「雨水タンクを作って、水を自給自足しよう」

– 【前編】 第5回「システム思考を身につけて『しょうがない』を乗り越えろ!」(テンダーさん執筆)

– 【後編】 第5回「システム思考を身につけて『しょうがない』を乗り越えろ!」(テンダーさん執筆)

– 【前編】 第6回「その辺の草からロープを作ろう。ロープができれば暮らしが始まる」

– 【後編】 第6回「その辺の草からロープを作ろう。ロープができれば暮らしが始まる」

– 秋の特別編「その辺のもので生きるための心の作法 〜『正しさ』を越えて」 (テンダーさん執筆) new!

– 第7回「プラごみから必要なものを作る」

– 第8回「キッチンで鋳造を始めよう!」(テンダーさん執筆) new!

– 【前編】第9回「鉄工を身につけて強力なストーブを作ろう」(テンダーさん執筆)

– 【後編】第9回「鉄工を身につけて強力なストーブを作ろう」(テンダーさん執筆)

– 第10回「きみのためのエネルギー。 実用パラボラソーラークッカーを作って太陽熱で調理する」(テンダーさん執筆) new!

– 【前編】 第11回「交渉を学び、こころざしを護る」(テンダーさん執筆)

– 【後編】 第11回「交渉を学び、こころざしを護る」(テンダーさん執筆)

– 【前編】 第12回「生き物の輪に戻るためにドライトイレを作ろう」(テンダーさん執筆)

– 【後編】第12回「生き物の輪に戻るためにドライトイレを作ろう」(テンダーさん執筆)

– 第13回「当たり前を変えよう、大切なものを守ろう」(テンダーさん執筆) new!

事業データ

「きみのためのエネルギー。 実用パラボラソーラークッカーを作って太陽熱で調理する」(テンダーさんの「その辺のもので生きる」オンライン講座第10回)

2022年8月21日(日)

オンライン

TJF

テンダーさん(環境活動家、生態系の再生と廃材利用のための市民工房「ダイナミックラボ」運営)

https://sonohen.life/

中学生〜大人 27名(日本、スイス、タイ、ベルギーから参加)

井上美優さん、大舩ちさとさん、岡崎大輔さん、都築藍さん、堀江真梨香さん