環境活動家のテンダーさんは、生態系の再生と人びとの日常の困りごとの解決を同時に可能にする技術や仕組みを研究し、世界の人たちと共有しています。この連続講座ではその一部をおすそ分けしてもらいます。

といっても、ただテンダーさんの手法をなぞるわけではありません。一人ひとりが手を動かし、つぶさに観察し、得た情報と自分の知識を照らし合わせ、思考を働かせ、仮説をたてて実験することをたっぷり体験します。それは、お金や消費社会といった既存のシステムの構造を知っていく道のりでもあり、自分の生きかたをオルタナティブな視点から考える機会にもなるかもしれません。

▶︎ このオンライン講座の趣旨は「テンダーさんのその辺のもので生きるオンライン講座、はじまるよ!」をご覧ください。

*このレポートは、講師のテンダーさんにご執筆いただきました。

2年半にわたりお届けした、「テンダーさんの『その辺のもので生きる』オンライン講座」。

堂々の最終回は、「以前に参加した講座の内容を、1ヶ月間実践し、最終回当日に共有する」というものでした。ただし、それは「とりあえずやってみる」というあやふやなものではなく…。

目次

- 最終回に参加する条件

- 最終回 : 設計の意図について

1) 「講師がいなくなると取り組みをやめる問題」を乗り越える

2) そもそもの大目的は、破壊的ではない思想や暮らしを営む人が増えること

3) その結果、孤立するのではなく、コミュニティができていてほしい - 最終回 : 講座の様子

1. 最終回に参加する条件

A. 過去講座に一度以上参加した方向け

最終回の参加条件は

- 一度以上、過去の講座に参加した方

- 最終回当日までの1ヶ月間、その技術を使い倒す

- 随時、DiscordというSNS上で発表や質問もできる

- 最終回当日に、発表してもいい

というものでした。

なぜこういう設定を提示したかというと、

この最終回をやるには理由がある。

– まず、学んだことは、暮らしのシステムに組み込まれて初めて血肉になる

– そして人が行動を変えるには、(テンダーの経験則的に)2週間の「今までと違う環境」が必要

13「当たり前を変えよう、大切なものを守ろう」 – 連続講座[その辺のもので生きる]最終回

の2点を参加者さんに私が求めたかったからです。

せっかく2年半もやったんだから、かけた労力が結実してほしいですよね!

そして、肝心の「やってみる」内容はなかなかどうして二の足を踏む難易度設定にしてあります。

1ヶ月以上、試しに実践してみるリスト候補

– アルミ缶で屋根や壁を作って、その空間で暮らす / アルミ缶ストーブを作って販売し収入を得る

– 煮炊きや薪ストーブの着火を摩擦発火でやる / イベントや子供たちとの場で火おこしを説明してみる

– 3Dプリントで日々の必要なものを作る / 買おうと思ってたものを自作する / 作ったものを販売し収入を得る / ウェブ上にオープンソースとして公開する

– 雨水を自給し、洗い物や草木の水やり、お風呂に使う

– システム思考を使って「これはどうにもならないな」と思い込んでいるものを3つくらい変えようと試みる

– 植物から草履を作って、日々履く / ものの固定や荷造りに「すぐ」ロープワークを使う/ 重いものを動滑車の仕組みで持ち上げるように行動フローを変える

– プラごみからものを作る / 作ったものを販売して収入を得る

– 鋳造で売り物を作る / 鋳造品を売って収入を得る / アルミ鋳造で「売られていないもの(オリジナル、廃版の商品など)」を作って使う

– 火熾ストーブを使って日々の煮炊きをする / 鉄くずをもらってきたり丸棒を買ったのち、切る、叩く、曲げることにより、暮らしに必要なものを作る

– ソーラークッカーで日々の調理をする / 日々のお湯を作る / モノや水の消毒殺菌をする

– クロコダイルブレインに思いを馳せて日々を過ごす / 他人との関係性上に発生する「これはどうにもならないな」と思っていることを3つくらい周到に準備したのちに交渉してみる

– コヤッシーを使って日々の排泄を有用物に変える

……。

普通に考えたら、わざわざ参加しないですよね。

1ヶ月間、これまでの生活を維持しながら暮らしぶりの何かを大幅に変えて、しかも無報酬なのに日々ログを残したり発表したりする。

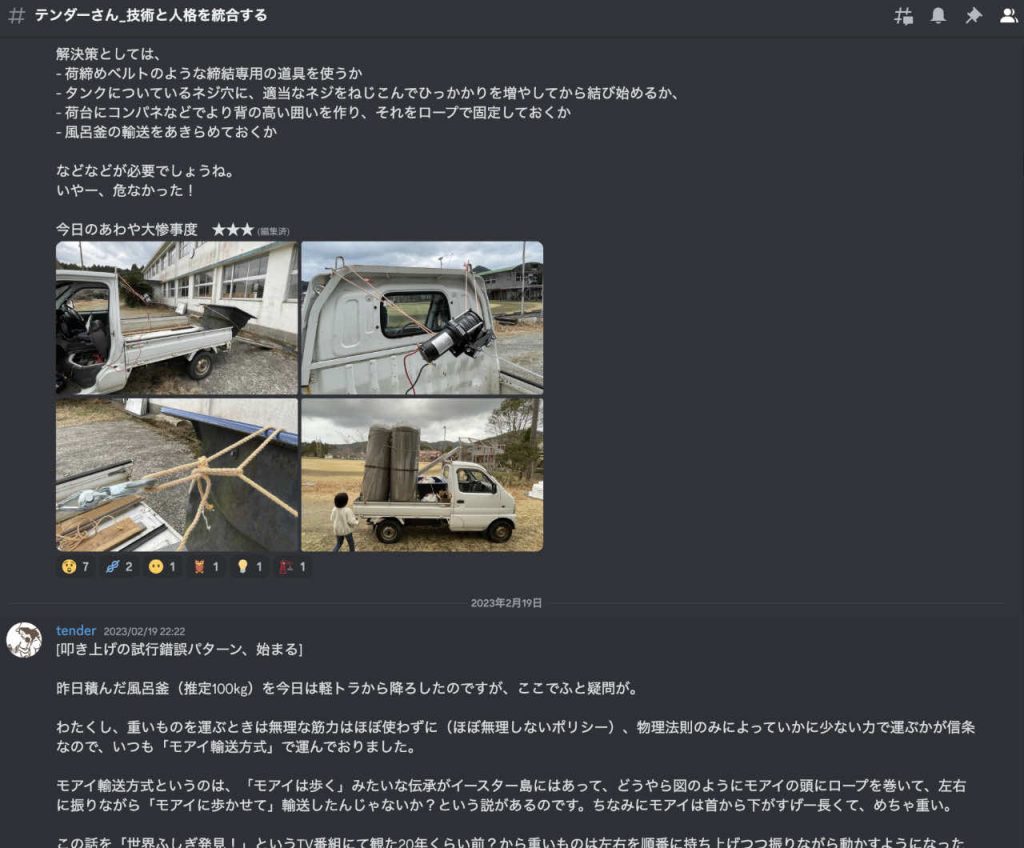

ところが、Discord上では毎夜毎夜、総勢18名の方が発表を続け、最終回当日の参加は15名にものぼりました。

ちなみにTJF室中さんと私テンダーも一参加者として参加。

私の場合は折しも旧ダイナミックラボからの引っ越しの時期だったので、ロープワークを使い倒して重いものを運んだり、軽トラに積み込んで固定したり、大量の地金をどのように分解して収益を上げるか、などなどを日々実践&発信しました。

2. 最終回 : 設計の意図について

日々のDiscord上でのそれぞれの更新は、笑いあり涙ありで、一人一人のドラマが見て取れるもので、非常に密度の高いものだったと思います。

夫婦関係をシステム思考で改善しようとする人や、トイレをドライ式に変えつつ家族の理解を得ようとする人や、講座の内容だけでは完結しない「現実の派生(=リアリティ)」が随所に見られるものでした。

さてはて、先に挙げた、「暮らしに取り入れることで血肉になる」ことと、「2週間以上(今までと違う環境で)どっぷり浸かること」は、言ってしまえば参加者さん側の参加理由なんです。

私と、TJF室中さんの企画意図としては、実は以下の3つがありました。

1)「講師がいなくなると取り組みをやめる問題」を乗り越える

2) そもそもの大目的は、破壊的ではない思想や暮らしを営む人が増えること

3) その結果、孤立するのではなく、コミュニティができていてほしい

順に解説しますね。

1) 「講師がいなくなると取り組みをやめる問題」を乗り越える

私、15年くらいワークショップや講座をやってきていて、

「人生で一番素晴らしい授業だった!」とか

「人生観変わるくらい面白かった!」とか、

多大なるお褒めの言葉にあずかるものの、いざ私が目の前からいなくなると大半の人は「やるのをやめる」んですね。

事情がそれぞれにあるのだと推測しますが、今回私は仮説を立てまして、その名も

「講師から習うと、講師の存在が動機になるので、講師がいなくなるとやめる仮説」

です!

ゆえに、「講師から習わずに他の動機によって、2週間以上続けるという自発的なデザイン」が作れれば、その人は講師の有無に関わらず、その題材に関しては今後も続けられるのでは、と考えたのでした。

そこで、その「他の動機」を作るために、Discord*というSNSを使いました。

Discordでは、自分のチャンネルを持つことができ、参加者はそれぞれ自分のチャンネル上に活動をアップし、他人のチャンネルを見にいくこともできます。(facebookやXよりも、ユーザー側の自由度が高いのが特徴です)

最終回参加者には、まずDiscord上で、「自分で、自分のチャンネルに自分の名前を入れて」もらいました。

これは脳と交渉回で扱った「一貫性」という本能に作用する行動で、自分で自分の名前を書くことは、署名元に対する責任感を強烈に発生させます。

また、Discord上のコミュニティでやりとりが発生することで「自分ひとりで始めて、人知れず自分ひとりでやめればいいや」という気楽さが失われ(=やめづらくなる)、

かつ他の人はどうやってやっているか? という興味によりドーパミン(目的に向かうための報酬系ホルモン)が分泌されるだろうと想定しました。

他にも色々仕掛けはあるのですが、概ねこんな感じで「講師がいないのに深まる仕組み」をデザインしました。

この作戦は見事に成功したと言っていいと思います。

最終回当日には、連絡先を交換し合って自発的にチームを作る参加者の姿も見えました。

*TJF注

discordは無料のSNSです。13歳以上が利用可能です(日本の場合。国によって対象年齢が異なります)。

本講座では、最終回に限らず全講座にわたって参加者のみなさんが任意で利用できる参加者コミュニティをdiscord上に設置しました。講座後の補足情報のお知らせや、参加者のみなさんのその後の実践共有などに活用しました。

2) そもそもの大目的は、破壊的ではない思想や暮らしを営む人が増えること

どうしてこんな手間暇かけて、皆さんが自発的に物事に関わるようにあれこれするのかというと、

そもそもこの連続講座をやっている理由自体が「破壊的ではない思想や暮らしを営む人が増える」ことを目指しているからです。

逆に言えば、「現代日本ではどう暮らそうが破壊的な思想に加わり、破壊的な暮らしを営んでしまう」と言い切ってもいいと私は思います。それは基本的にはあなたの思想の問題ではなく、社会システムの挙動による境遇だからです。

例えば、家に住む。

たったこれだけのことに、原発の電気を使い、土壌の生物層を破壊するコンクリートのベタ基礎で大地を重く締め硬め、化学物質でできた捨てられない新建材を使い、下水によって窒素を遠くへ捨て、そこまでして作った家からの移動にはこれまた化石燃料を使う。

ここで大事なことは、いきなりこの破壊の全てが回避できる作戦があるとは、私は思ってない、ということです。

そうではなくて私たちはいつでも、どんな状況でも「破壊に加担しない、という意図を持つことはできる」という話をしています。

- 無自覚に破壊デザインの中に暮らしているのと、

- 破壊デザインに加担しないという意図を持ちながら模索するのと、

初めは一滴一滴水を垂らすような効果しかないかも知れませんが、その蓄積が人生で30年50年と積み重なったときに、その人の挙動と周りへの影響は明らかに違うと、私は思うのです。

そして、そのためには技術が必要なんです。

技術がないから、消費者に甘んじてしまう。

家を作るのは簡単だと思っている人は、3000万円を払って家を買わないでしょう。

問題は収入の多寡ではなくて、技術の有無から生じています。

そして、現代日本では致命的に、本当に致命的に「生きるための技術」を大勢が持っていない。

だから、破壊的な選択肢しか目の前に提示されなくても、その中のどれかを選ぶことに違和感を持ち得ない。

そうではなくて、技術がある者は、その時その場所から始められるのです。

それが、この連続講座を提供した私の意図です。

3) その結果、孤立するのではなく、コミュニティができていてほしい

いやー、煮詰まってきましたね。(煮詰まるは「機が熟した」の意味だよ!)

さらにプラスアルファが3つめの「コミュニティにつながる」こと。

というのも、実践はすればするほど、まわりとの間に溝が生じるからです。

オルタナティブを求めない人と話や価値観が合わなくなるし、そもそもオルタナティブを求めて模索する人の母数が少ないので、どんどん孤立していきます。

珍奇な存在として扱われ、テレビ局からの取材依頼は貧乏特集とか、田舎変人企画とか、そんなのばっかり(テンダー実体験)。

理解し難いので、自分たちが消費できる対象として安心できる場所(自分よりも貧しい・おかしい)に置いておきたいわけですね。

で、そうなってしまうと、それをくぐり抜けるために精神力や根性や度胸が必要になってしまうので、何もそんなイバラの道を通らなくてもいいんじゃないか、と私は思うわけです。

だから、技術を身につけた結果、参加者さんたちが孤立するのではなく、コミュニティができあがっていてほしい。

これは私の勝手な願いです。

私は我流と独学と根性と度胸で18年やってきたので、孤立しても「理解しない周りがおかしい…けどちょっとはわかって欲しいから保険としてメディアとかも出ておこう…」というご都合主義路線でやってきましたが、それでもコミュニティの不在問題はなかなかに重いものでした。

本当にたくさんのことを考えたうえで暮らしを選択している人は極めて少ないので、このテーマをちゃんと話し合える仲間自体がほとんどいないのです。

そのためにDiscordを使いました。

例えばドライトイレのコミュニティを探そうとすればなかなか大変ですし、かつ同じくらいの進捗度や経験の人を探すのはもっと大変です。

ところが1ヶ月間、同じテーマで苦楽を共にして、励ましたり応援したりアドバイスをした人が、最終回に参加したことでオンラインの向こうにいる。

というわけで、1ヶ月間試行錯誤と並走をしてくださった参加者さんへの、私からの贈り物、ということで。

3. 最終回 : 講座の様子

最終回は個人的な取り組みが多いため、ここでは詳細を公開しません。

まずは1ヶ月間、共に走り抜けた関係性をお祝いするところから始まり、終始和やかな雰囲気で進みました。

過去の講座への質問や、物事の捉え方についての質問などがあり、また、第二弾の開催を望む声もちらほら上がりました。

*TJF注

最終回の様子は、TJFの『事業報告 CoReCa2022-2023』にくわしくまとめました。

ぜひご一読ください。

さてはて。

2021年から始まった、「テンダーさんの『その辺のもので生きる』オンライン講座」。

密度、時間、期間、質、どれをとっても類を見ないオンライン講座だったと思います。

コロナ騒動と重なり、オンラインでの開催として始まりましたが、今後は対面のワークショップを増やしつつ、時々はまたオンラインでお会いできたら、と思います。

2年半の長きにわたり、ありがとうございました!

[執筆: テンダー]

[事業担当: 室中 直美]

このオンライン講座は、2021年2月から2023年3月まで実施しました。

▶︎ 全講座のスケジュール

▶︎ これまで実施した講座のレポート

– 第1回「アルミ缶を使い倒そう」

– 第2回「棒と板だけで火を起こそう」

– 第3回「3D設計と3Dプリントを覚えて、必要なものを作ろう」

– 第4回「雨水タンクを作って、水を自給自足しよう」

– 【前編】 第5回「システム思考を身につけて『しょうがない』を乗り越えろ!」(テンダーさん執筆)

– 【後編】 第5回「システム思考を身につけて『しょうがない』を乗り越えろ!」(テンダーさん執筆)

– 【前編】 第6回「その辺の草からロープを作ろう。ロープができれば暮らしが始まる」

– 【後編】 第6回「その辺の草からロープを作ろう。ロープができれば暮らしが始まる」

– 秋の特別編「その辺のもので生きるための心の作法 〜『正しさ』を越えて」 (テンダーさん執筆) new!

– 第7回「プラごみから必要なものを作る」

– 第8回「キッチンで鋳造を始めよう!」(テンダーさん執筆) new!

– 【前編】第9回「鉄工を身につけて強力なストーブを作ろう」(テンダーさん執筆)

– 【後編】第9回「鉄工を身につけて強力なストーブを作ろう」(テンダーさん執筆)

– 第10回「きみのためのエネルギー。 実用パラボラソーラークッカーを作って太陽熱で調理する」(テンダーさん執筆) new!

– 【前編】 第11回「交渉を学び、こころざしを護る」(テンダーさん執筆)

– 【後編】 第11回「交渉を学び、こころざしを護る」(テンダーさん執筆)

– 【前編】 第12回「生き物の輪に戻るためにドライトイレを作ろう」(テンダーさん執筆)

– 【後編】第12回「生き物の輪に戻るためにドライトイレを作ろう」(テンダーさん執筆)

– 第13回「当たり前を変えよう、大切なものを守ろう」(テンダーさん執筆) new!

事業データ

「当たり前を変えよう、大切なものを守ろう」(テンダーさんの「その辺のもので生きる」オンライン講座第13回)

2023年3月26日(日)

オンライン

TJF

テンダーさん(環境活動家、生態系の再生と廃材利用のための市民工房「ダイナミックラボ」運営)

https://sonohen.life/

18名(日本、スイスから参加)

石川潤さん、井上美優さん、大舩ちさとさん、ブランド那由多さん、堀江真梨香さん